प्रकाश क्या है | अपवर्तन , परावर्तन , लेंस ,आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं

नमस्कार आप सभी को आज हम हाजिर हैं अपनी नयी post के साथ जिसका नाम है प्रकाश क्या है अपवर्तन , परावर्तन ,दर्पण , लेंस , प्रिज्म , आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं 2021 , What is light in hindi , what is lense in hindi , what is mirror , what is prism . definations and formulae .

उम्मीद है की आप सभी कुशल मंगल हैं इस महामारी के दौर में , एवं हम समस्त quizsansar.com की टीम के तरफ से यह अनुरोध है की आप सब सर्कार द्वारा लागू सभी दिशा निर्देशों का पालन करें एवं सुरक्षित रहें |

spacial for B.Ed Students – click here

prakash/प्रकाश kise kahte hain

प्रकाश एक अप्रत्यक्ष ऊर्जा है, जिससे हमें देखने का अनुभव प्राप्त होता है, बिना prakash के वस्तु को नहीं देखा जा सकता |

अपवर्तन किसे कहते हैं

प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को अपवर्तन कहतें हैं |

अपवर्तन के नियम क्या है

- आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलम्ब तीनो एक ही तल में होतें हैं |

- किन्ही दो माध्यमो के लिए तथा किसी निश्चित रंग के prakash के लिए, आपतन कोण की ज्या (sin) तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है |

स्नेल का अपवर्तन का नियम

(Sini)/(Sinr)=नियतांक

इस नियम को स्नैल का नियम भी कहतें हैं |

प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं

जब किसी चिकनी सतह पर prakash डाला जाता है, तो वह परावर्तित हो जाता है | इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहतें हैं |

इसके नियमानुसार, आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु पर बना अभिलम्ब एक ही तल में होते हैं |

- समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिम्ब आभासी, सीधा तथा बिम्ब के आकार के बराबर होता है |

अपवर्तनांक किसे कहते हैं

किसी प्रकाशिक माध्यम में आपतन कोण के ज्या का दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण से ज्या का अनुपात दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है |

अपवर्तनांक का मात्रक स्पष्ट कीजिए

अपवर्त्नांक का कोई मात्रक नहीं होता क्यूंकि ये एक अदिश राशी है

इसे अक्षर n से प्रदर्शित करते हैं |

अपवर्तनांक का फार्मूला / सूत्र

1n2=sin i/sin r

गोलीय दर्पण किसे कहते हैं

गोलीय दर्पण काँच के खोखले गोले का भाग होता है |

जिसकी एक सतह पर पोलिस की जाती है |

गोलीय दर्पण के प्रकार

यह दो प्रकार के होतें हैं |

- अवतल दर्पण

- उत्तल दर्पण

गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं

गोलीय दर्पण जिस दर्पण का भाग होता है , उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहतें हैं |

मुख्य अक्ष के सामान्तर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलतीं हैं अथवा मिलती हुयी प्रतीत होतीं हैं, फोकस कहलाता हैं | फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहतें हैं |

दर्पण के वक्रता केंद्र तथा शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहतें हैं |

गोलीय दर्पण का सूत्र

f=R/2

फोकस दूरी = वक्रता त्रिज्या / 2

वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिम्ब

वास्तविक प्रतिबिम्ब को परदे पर प्राप्त किया जा सकता है तथा जब परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं, तब प्राप्त प्रतिबिम्ब वास्तविक होता है |

आभासी प्रतिबिम्ब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है तथा जब परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणें किसी आभासी बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुयी प्रतीत होती है, तब आभासी प्रतिबिम्ब बनता है |

दर्पण का सूत्र क्या है

यदि वस्तु की दर्पण से दूरी u, प्रतिबिम्बसे दूरी v, दर्पण की फोकस दूरी f तथा दर्पण की वक्रता त्रिज्या R हो, तो –

1/v+1/u=1/f=2/R

गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के दुगुने के बराबर होती है अर्थात –

R = 2f

आवर्धन किसे कहते हैं

दर्पण द्वारा बने प्रतिबिम्ब को लम्बाई तथा वास्तु की लम्बाई के अनुपात के ऋणात्मक मान को रेखीय आवर्धन m कहते हैं अर्थात

आवर्धन क्षमता का सूत्र

m=(प्रतिबिम्बकाआकार(I))/(वस्तुकाआकार(O))

M=−v/u=I/O=f/(f−u)=(f−v)/f

गोलीय लेंस किसे कहते हैं

लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है, जो दो गोलीय अथवा एक समतल पृष्ठों से घिरा होता है | लेंस दो प्रकार के होतें हैं-

- अवतल लेंस (अपसारी लेंस)

- उत्तल लेंस (अभिसारी लेंस)

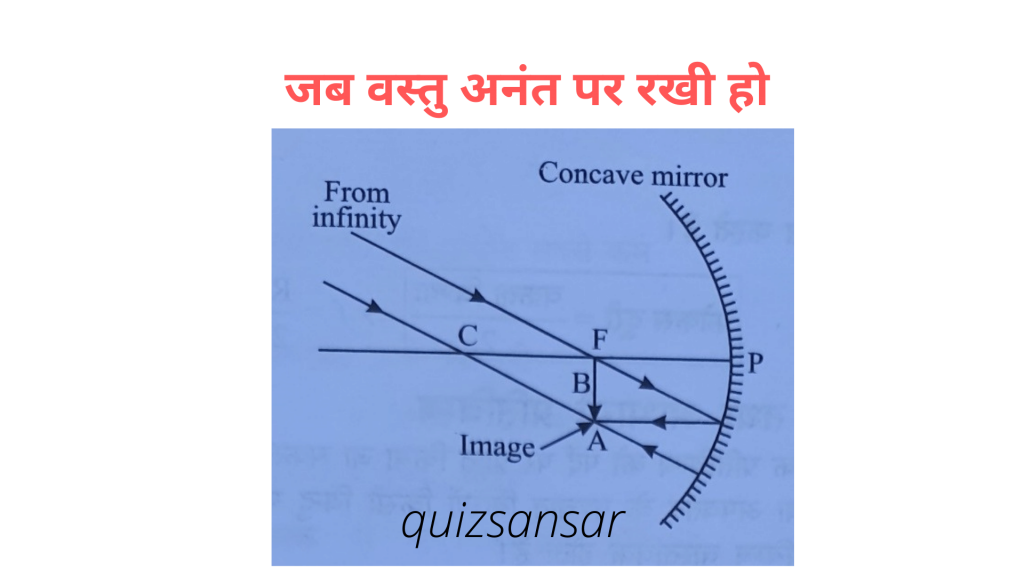

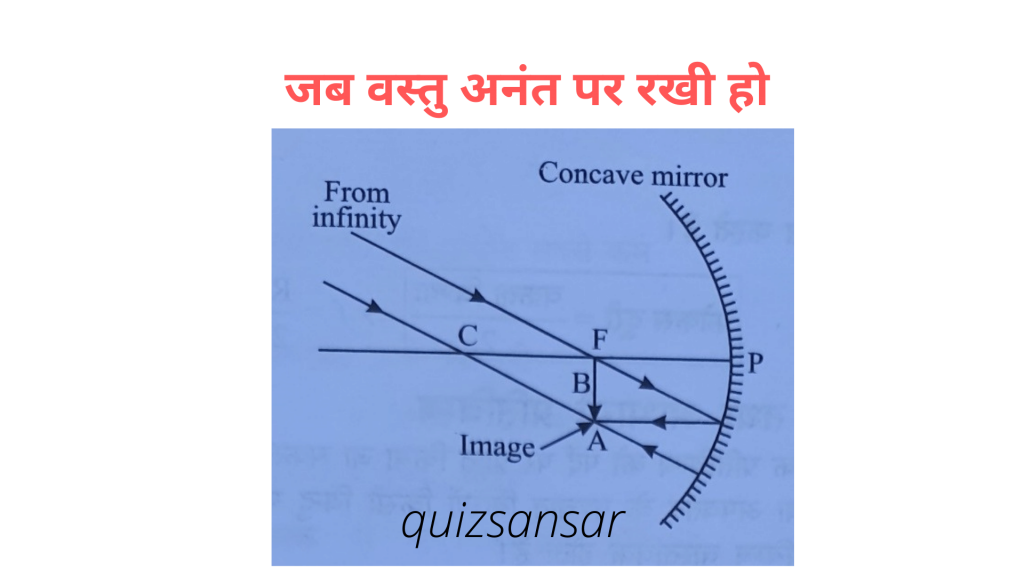

विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिम्ब की स्थितियाँ व आकार

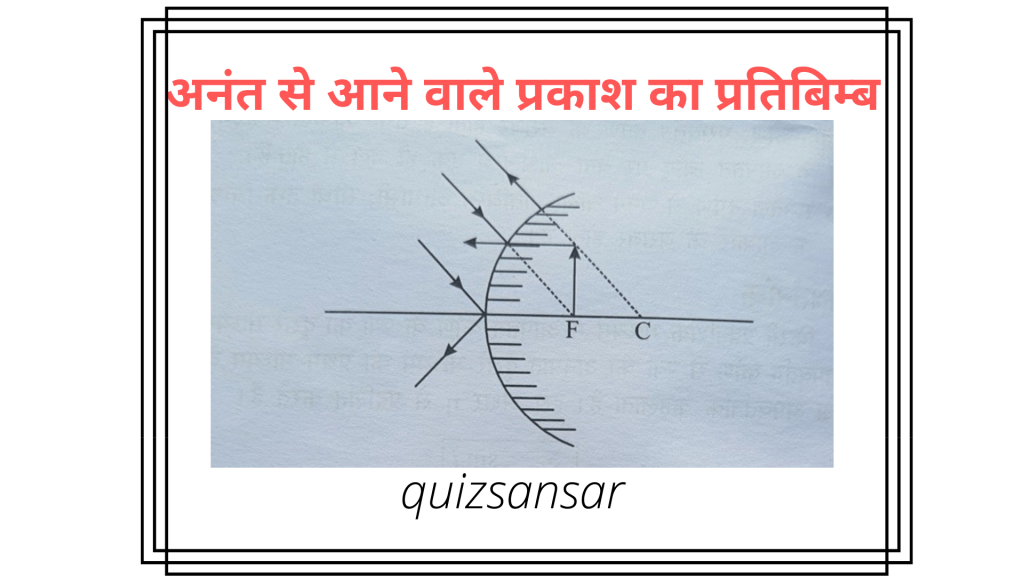

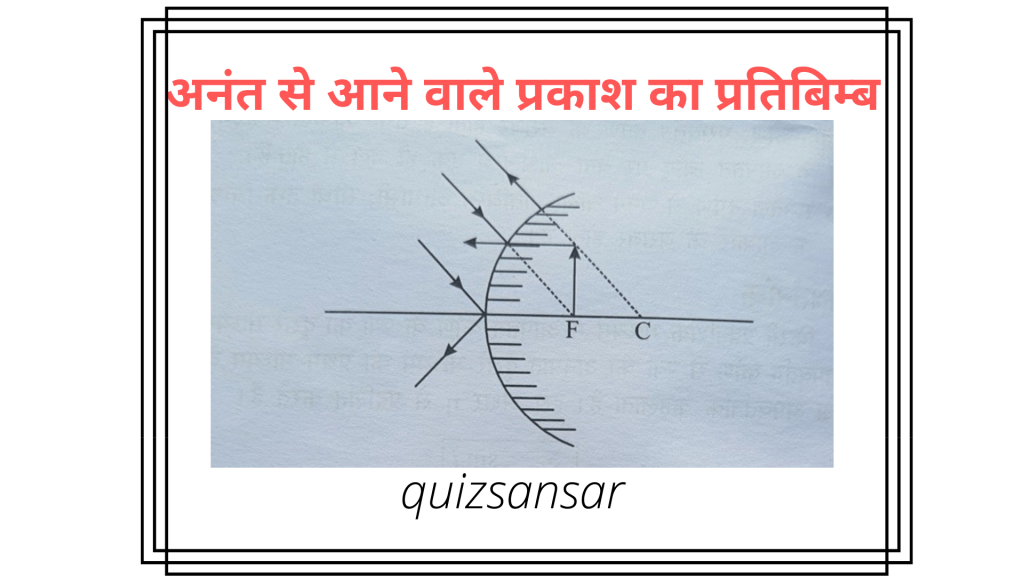

जब वस्तु अनन्त पर रखी हो, तब प्रतिबिम्ब F पर तथा दर्पण के सामने बनता है | यह वास्तविक सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है |

जब किरणें मुख्य अक्ष के समान्तर हो, तब प्रतिबिम्ब F पर बनता है |

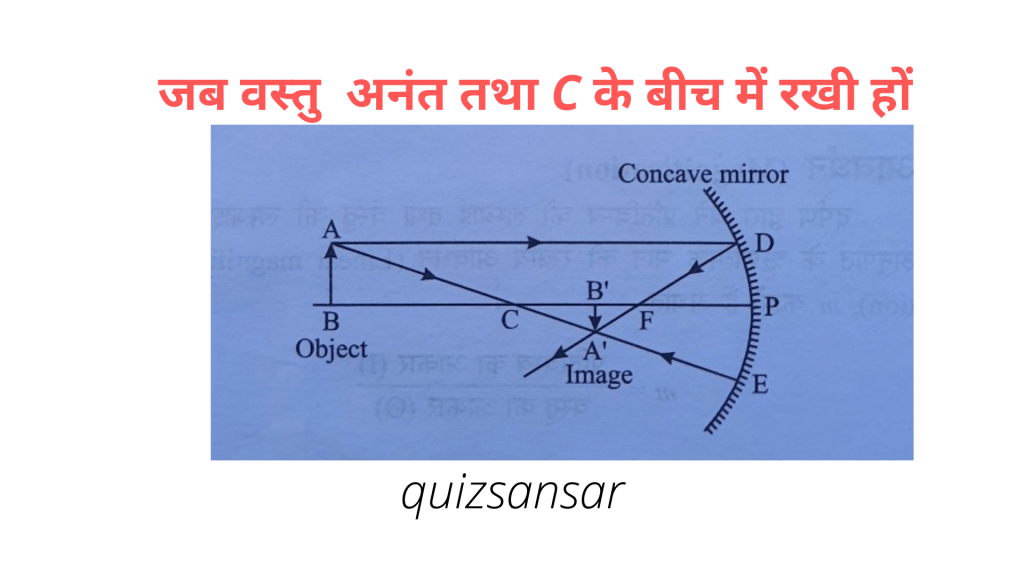

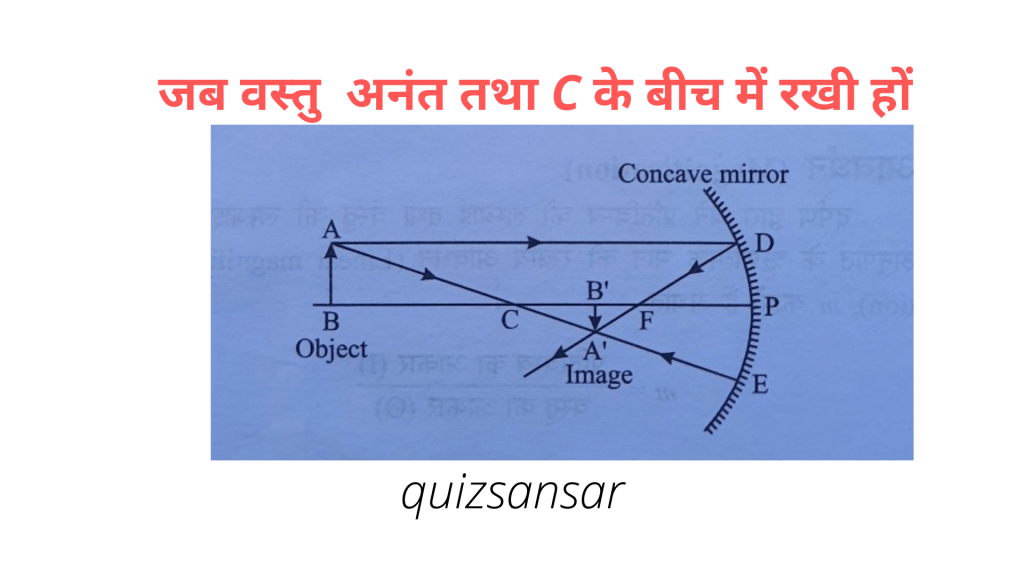

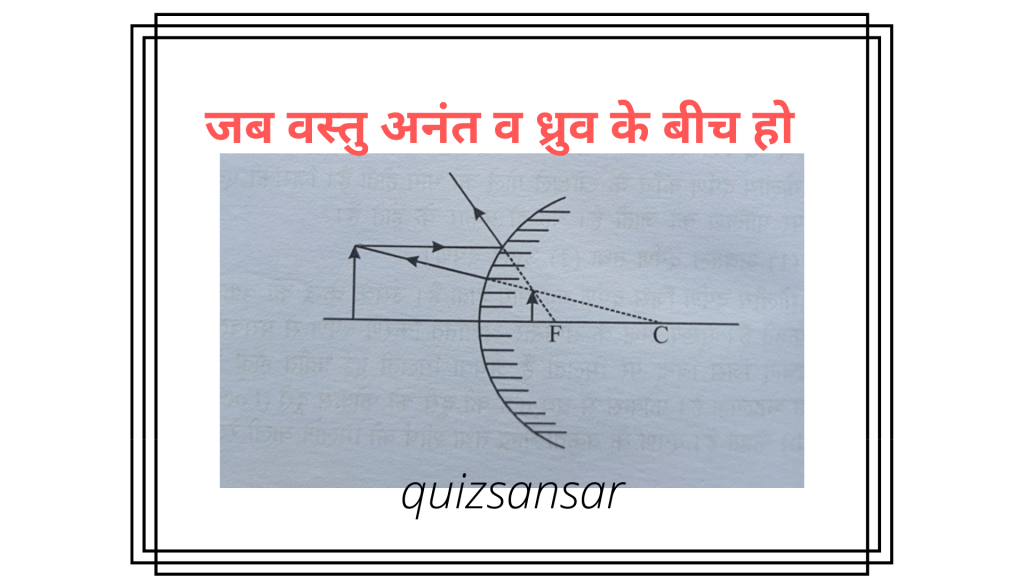

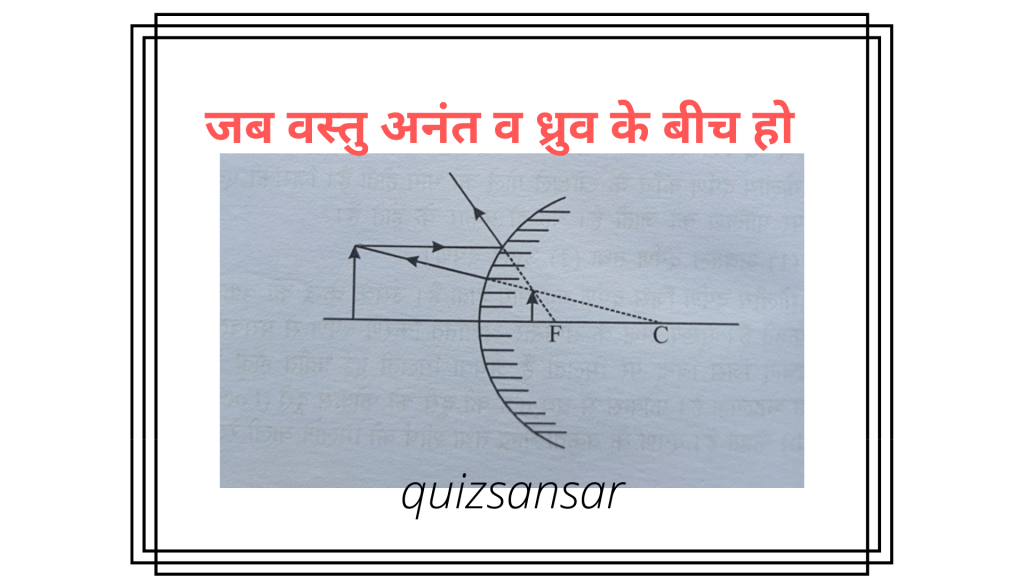

जब वस्तु अनन्त तथा C के बीच हो तब प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा, छोटा तथा F व C के बीच बनता है |

जब वस्तु C पर हो, तब प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा,समान आकार का तथा C पर ही बनता है |

जब वस्तु F व C के बीच हो, तो प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा तथा अनन्त व C के बीच बनता है |

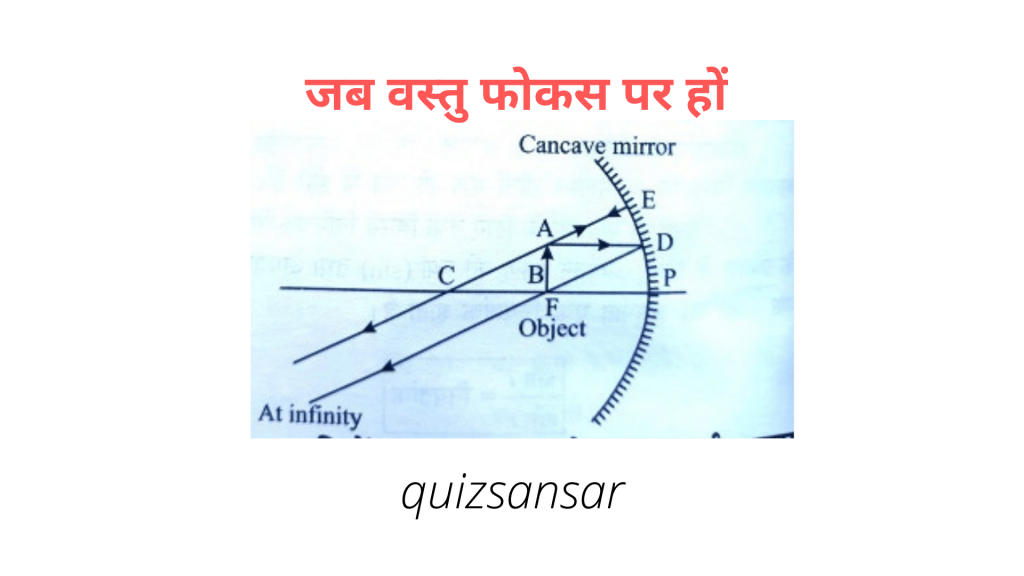

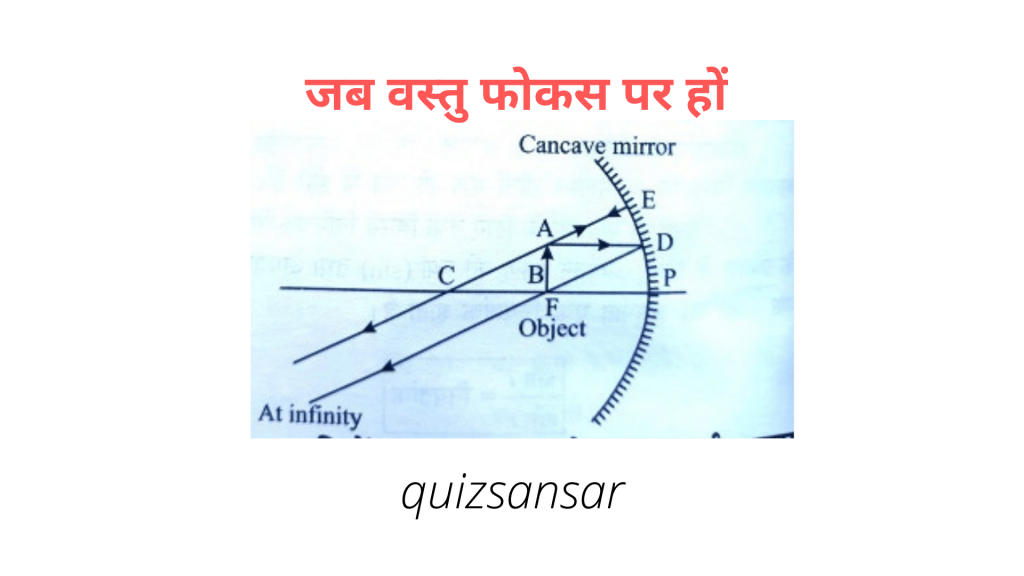

जब वस्तु फोकस F पर हो, तो प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा, बहुत बड़ा तथा अनन्त पर बनता है |

विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिम्ब की स्थितियाँ व आकार

अनन्त से आने वाले prakash का प्रतिबिम्ब F पर सीधा, आभासी एवं अत्यधिक छोटा बनता है |

जब वस्तु अनन्त व ध्रुव P के बीच हो, तो प्रतिबिम्ब F व P के बीच सीधा, आभासी एवं छोटा बनता है |

अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए

अवतल दर्पण का उपयोग कारों, बसों में परावर्तक के रूप में किया जाता है |

उत्तल दर्पण का उपयोग कार व बस आदि में पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है |

लेंस के मुख अक्ष पर समान्तर आपतित किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है |

विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिम्ब की स्थितियाँ व आकार

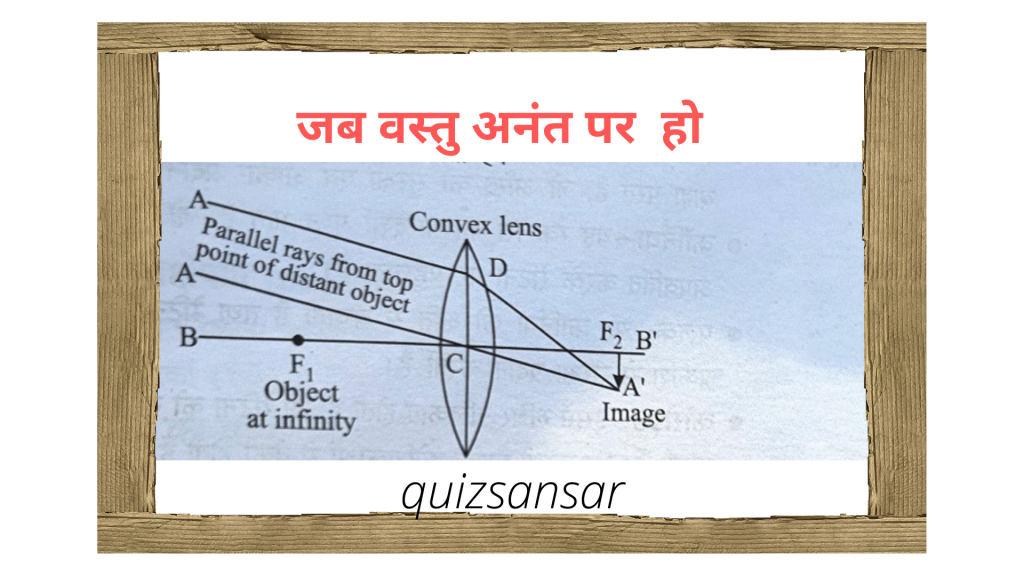

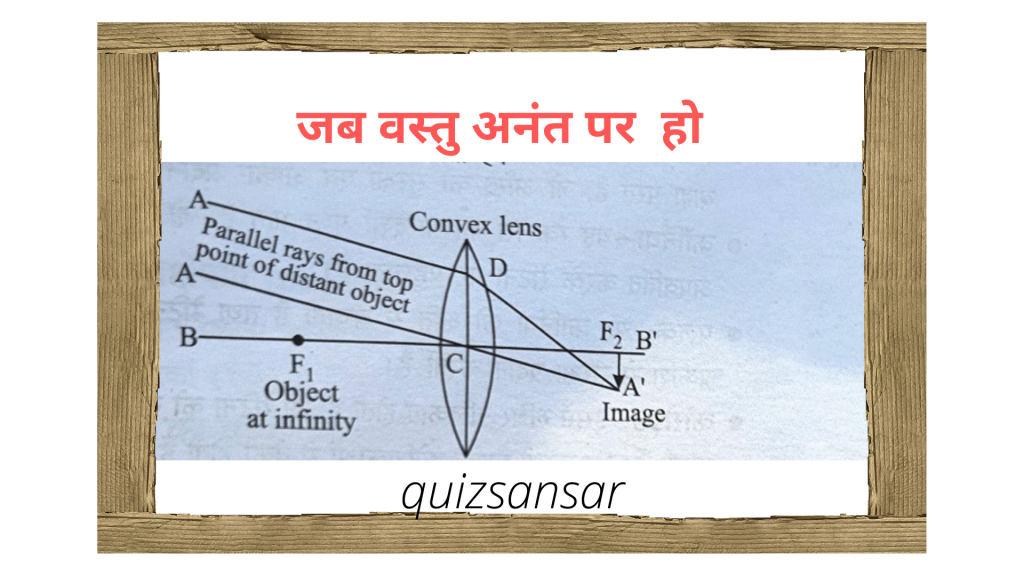

जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिम्ब वास्तविक उल्टा अत्यंत छोटा व द्वितीय फोकस पर बनता है |

जब वस्तु 2F1 से दूर हो, तो प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा, अत्यंत छोटा तथा F2 व 2F2 के बीच बनता है |

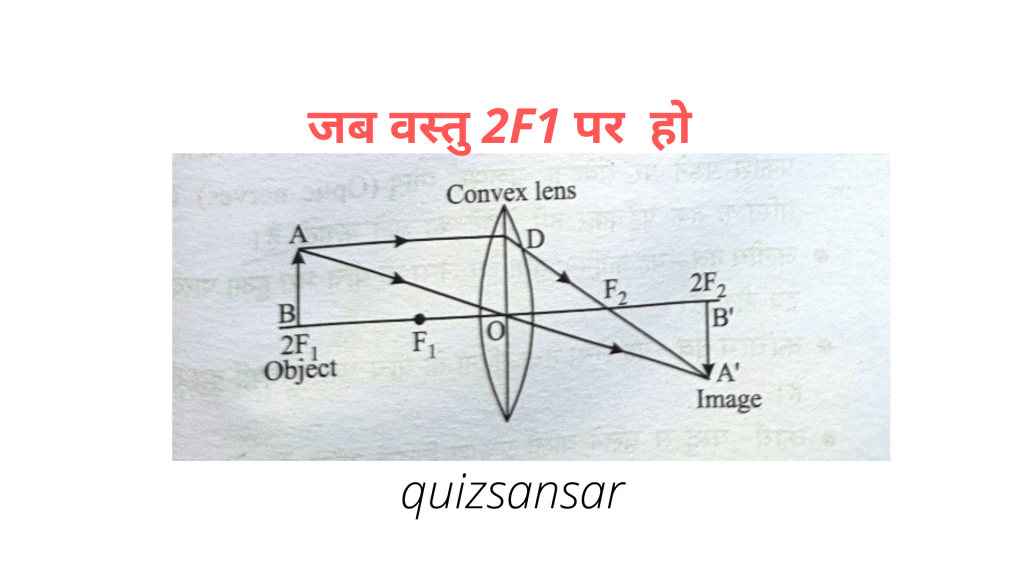

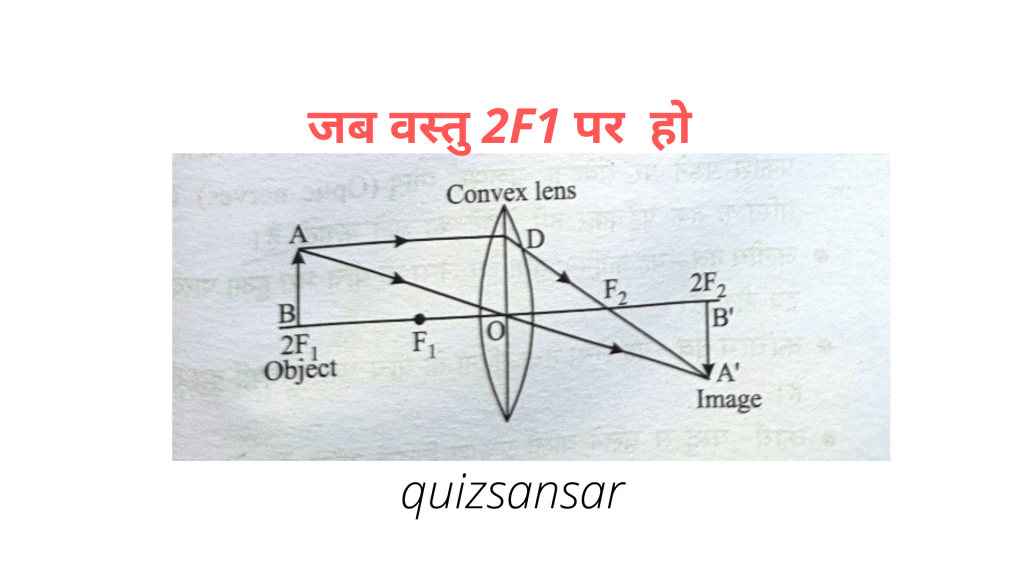

जब वस्तु 2F1 पर हो, तो प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा, वास्तु के आकार के बराबर तथा 2F2 पर बनता है |

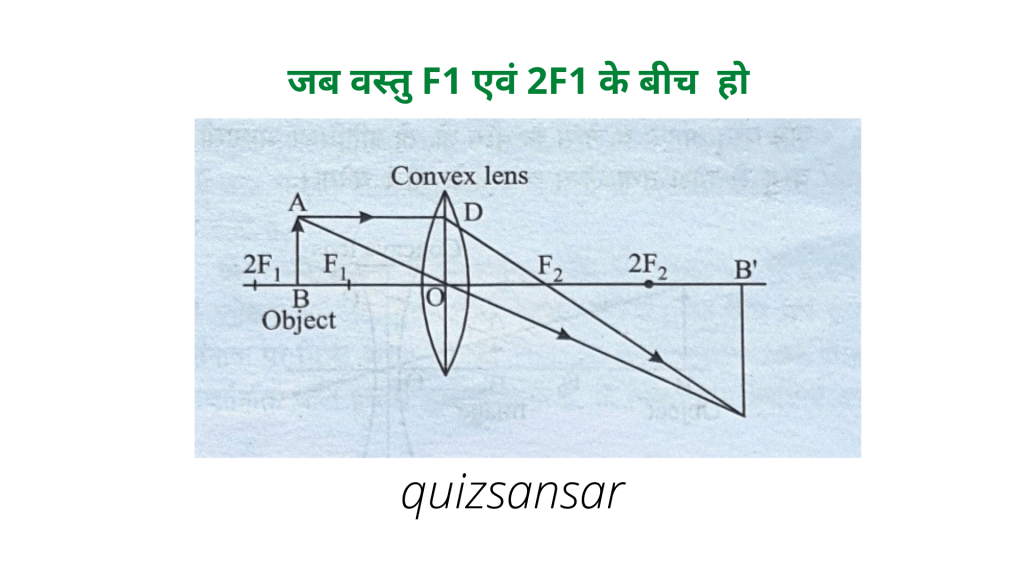

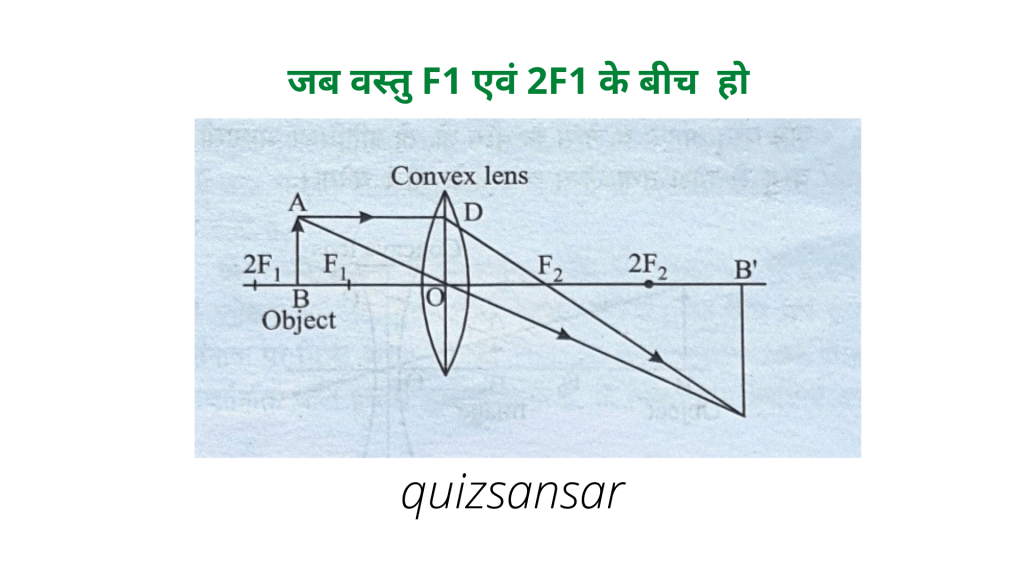

जब वस्तु F1 व 2F1 के बीच हो, तो प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा व 2F2 से परे बनता है |

जब वस्तु F1 पर हो, तो प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर बनता है |

जब वस्तु F व O के बीच हो प्रतिबिम्ब वस्तु के पीछे आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा होता है |

विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिम्ब की स्थितियाँ व आकार

जब वस्तु अनन्त पर हों तो प्रतिबिम्ब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा व F2 पर बनता है |

जब वस्तु अनन्त व लेंस के बीच हो, तो प्रतिबिम्ब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा तथा लेंस व F2 के बीच बनेगा |

लेंस का सूत्र विज्ञान में

यदि वस्तु व प्रतिबिम्ब की लेंस से दूरियाँ क्रमशः u व v हों तथा लेंस फोकस की फोकस दूरी f हो, तो

1/f=1/v−1/u

आवर्धनm=(प्रतिबिम्बकीलंबाई(I))/(वस्तुकीलम्बाई(O))

लेंस की क्षमता (P) लेंस की फोकस दूरी (f) के व्युत्क्रमानुपाती होती है अर्थात

P=(1)/f

लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है

लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर (D) होता है |

लेंस का संयोजन

यदि डॉ या डॉ से अधिक लेंस जोड़े जातें हैं, तब प्रतिबिम्ब की आवर्धन क्षमता में वृद्धि होती है | गोलीय विपथन का दोष कम हों जाता है तथा अंतिम प्रतिबिम्ब सीधा बनता है |

- m1 व m2 आवर्धन क्षमता वाले लेंसों की कुल आवर्धन क्षमता

लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र

m=m1×m2

यदि संपर्क में स्थित दो लेंसों की क्षमताएं p1 व p2 हों, तो लेंस की संयुक्त क्षमता

p=p1+p2

1/f=1/f1+1/f2

प्रिज्म किसे कहते हैं prism in hindi

प्रिज्म एक काँच का टुकड़ा होता है, जो पारदर्शी होता है तथा दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार पृष्ठों से घिरा होता है |

वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं

वह परिघटना जिसके कारण प्रिज्म से होकर गुजरने पर सफ़ेद prakash अपने घटकों (रंगों) में विभक्त हो जाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है |

प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है

जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से हो कर गुजरता है, तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकाने के साथ-साथ विभिन्न रंगों के prakash में बँट जाता है |

इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहतें हैं तथा श्वेत light को अपने अवयवी रंगों विभक्त होने की क्रिया को वर्ण-विक्षेपण कहतें हैं |

सूर्य के prakash से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे km होता है |

विभिन्न रंगों का आधार से ऊपर की ओर क्रम इस प्रकार है –

बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल |

न्यूटन ने 1666 इ. में पाया की भिन्न-भिन्न रंग भिन्न-भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं | वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न-भिन्न रंगों के prakash के लिए भिन्न-भिन्न होता है |

लेंस की क्षमता की परिभाषा

लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहतें हैं | यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मी. है तो उसकी क्षमता p=1/f डायोप्टर होती है | डायोप्टर S.I. मात्रक है, जिसे D द्वारा सूचित किया जाता है |

उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है |

यदि दो लेंसों को परस्पर सटा कर रख दें तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती हैं तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है |

लेंस की क्षमता में परिवर्तन

लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जातीं हैं | यह लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है |

मान लिया की µ अपवर्तनांक वाले लेंस को µ’ अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है, तो निम्न तीन स्थितियां उत्पन्न होंगी –

µ> µ’ अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है | ऐसी स्थिती में लेंस की क्षमता घाट जाती है, अर्थात उसके फोकस दूरी बढ़ जाती है |

लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है | उदाहरण के लिए काँच (µ=1.5) के लेंस को पानी (µ’=1.33) में डुबाने पर |

µ= µ’ अर्थात जब लेंस को सामान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबातें हैं |

ऐसी स्थिती में लेंस की फोकस दूरी अनंत हों जाती है, जिससे उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है | वह एक समतल प्लेट की भाँती व्यवहार करता है |

ऐसे द्रव में लेंस को डुबाने पर लेंस दिखाई नहीं देता है |

µ, µ’ अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है, जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है | ऐसी स्थिती में फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे उसकी क्षमता घाट जाती है |

इसके साथ-साथ लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांती व अवतल लेंस उत्तल लेंस की भाँती व्यवहार करने लगता है | उदाहरण के लिए पानी के अन्दर हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है, परन्तु व्यवहार अवतल लेंस के समान करता है |

काँच (µ=1.5) के लेंस को कार्बन डाईसल्फाइड (µ’=1.68) में डुबोने पर भी उत्तल लेंस अवतल लेंस के समान, तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान व्यवहार करता है |

पारदर्शी पदार्थ में जैसे-जैसे prakash के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल कम होती जाती है; जैसे काँच में बैगनी रंग के prakash का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग का वेग सबसे अधिक एवं अपवर्तनांक सबसे कम होता है |

इंद्रधनुष

परावर्तन, पूर्ण आतंरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है |

इंद्रधनुष का प्रकार

इन्द्रधनुष दो प्रकार के होतें हैं –

प्राथमिक इंद्रधनुष

द्वितीयक इंद्रधनुष

प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं

जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का दो बार अपवर्तन व एक बार परावर्तन होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है | प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर व बैगनी रंग अन्दर की ओर होता है | इसमें अन्दर वाली बैगनी किरण आँख पर 40°8’ तथा बाहर वाली लाल किरण पर 42°8’ का कोण बनाती है |

द्वितीयक इंद्रधनुष क्या है

जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का दो बार अपवर्तन व दो बार परावर्तन होता है, तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है |

इसमें बाहर की ओर बैगनी रंग एवं अन्दर की ओर लाल रंग होता है | बाहर वाली बैगनी किरण आँख पर 54°52’ का कोण तथा अन्दर वाली लाल किरण 50°8’ का कोण बनाती है |

द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इन्द्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखलाई पड़ता है |

प्राथमिक रंग , द्वितीयक रंग तथा पूरक रंग

लाल, हरा एवं नीला रंग को प्राथमिक रंग कहतें हैं |

पीला, मैंजेंटा एवं पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहतें हैं | यह दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त होता है | जैसे –

लाल+नीला –> मैंजेंटा

हरा+नीला –> पीकॉक नीला

लाल+हरा –> पीला

जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत prakash उत्पन्न करतें हैं, तो उन्हें पूरक रंग कहतें हैं |

लाल+पीकॉक नीला –>सफ़ेद

हरा मैजेंटा –> सफ़ेद

नीला+पीला –> सफ़ेद

लाल+हरा+नीला –> सफ़ेद

दैनिक जीवन में प्रयोग किये जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होतें क्योंकी प्रयोंगों में लाये जाने वाले रंगों में अशुद्धियाँ होतीं हैं |

रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला का उपयोग किया जाता है |

वस्तुओं के रंग

वस्तु जिस रंग की दिखलाई देती है वह वास्तव में उसी रंग को परावर्तित करती है, शेष सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, वह श्वेत दिखलाई पड़ती है, क्योंकी सभी रंगों का मिश्रित प्रभाव सफ़ेद होता है |

जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है वह काली दिखाई देती है | इसलिए लाल गुलाब को हरा शीशा के माध्यम से देखा जाता है, तो वह काला दिखाई पड़ता है , क्योंकी उसे परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता है और हरे रंग को वह अवशोषित कर लेता है |

विभिन्न वस्तुओं का विभिन्न रंगों की किरणें डालने पर वे किस तरह की दिखती है, इसे निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है –

प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण | व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है

प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के रंग प्रकृति की पुष्टि करता है | थामस यंग ने सर्वप्रथम 1802 ई. में पराकाष के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया |

जब समान आवृत्ति व समान आयाम को दो प्रकाश तरंगें जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम से एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हों जाता है | इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहतें हैं |

व्यतिकरण के प्रकार

व्यतिकरण दो प्रकार के होतें हैं –

- संपोषी व्यतिकरण

- विनाशी व्यतिकरण

संपोषी व्यतिकरण

माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें सामान कला में मिलतीं हैं, वहाँ प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, इसे संपोषी व्यतिकरण कहतें हैं |

विनाशी व्यतिकरण

माध्यम के जिस बिदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती है, वहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम व शून्य होती है | इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहतें हैं |

दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पायी जाती है |

प्रकाश के ध्रुवीकरण से आप क्या समझते हैं | प्रकाश के ध्रुवण की परिभाषा

ध्रुवण प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है, जो अनुदैर्ध्य तरंगों तथा अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर स्पष्ट करती है | अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, जबकी अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है |

यदि प्रकाश तरंग के कम्पन प्रकाश-संचरण की दिशा के लम्बवत तल में एक ही दिशा में हो, प्रत्येक दिशा में सममित न हों, तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहतें हैं | प्रकाश संबंधी यह घटना ध्रुवण कहलाती है |

साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कम्पन प्रकाश संचरण की दिशा के लम्बवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सममित रूप से होते हैं, ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहतें हैं |

प्रकाश स्रोतों जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूब-लाईट, आदि से उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होतें हैं |

प्रकाश-तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव केवल विद्युत वैक्टरों (विद्युत-क्षेत्र) के कारण होता है |

इसे भी पढ़ें – शिक्षण के प्रकार | शिक्षण अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना

महत्वपूर्ण लिंक इन्हें भी जरूर पढ़ें

- मानवकृत तन्तु रेयॉन का इतिहास | History of Humanized Fiber Rayon in Hindi

- ऊन की भौतिक एवं रासायनिक विशेषतायें

- सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की व्याख्या

- सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की व्याख्या तथा इसके अस्तित्त्व के लिए युक्ति

- सांख्य दर्शन के विकासवाद की व्याख्या

अगर आपको यह post पसंद आई हों तो शेयर जरुर करें |

यदि आपके पास कोई सुझाव हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरुर दें |

प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं ?

व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है

प्रकाश की परिभाषा तथा प्रकृति

प्रकाश एक अप्रत्यक्ष ऊर्जा है, जिससे हमें देखने का अनुभव प्राप्त होता है, बिना prakash के वास्तु को नहीं देखा जा सकता |