सिलाई मशीन के रख-रखाव सम्बन्धी ध्यान देने योग्य बातें बताइये।

सिलाई मशीन के रख-रखाव सम्बन्धी ध्यान देने योग्य बातें बताइये।

सिलाई मशीन के रख-रखाव सम्बन्धी ध्यान देने योग्य बातें

1. सिलाई मशीन को सूखे तथा गर्म स्थान पर रखें। नम स्थलों में व्याप्त सीलन का प्रभाव मशीन के पुर्जों में जंग लगा देता है।

2. बरसात के दिनों में जब वर्षा हो रही हो और तेज हवाएँ चल रही हों तो मशीन नहीं खोलें और न ही सिलाई करें। ऐसी परिस्थिति में भी जंग लगने की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं।

3. यदि आप मकान की निचली मंजिल पर रहती हों तो मशीन को नमी से बचाने के निमित्त विशेष सतर्कता बरतें। मशीन को लकड़ी के पटरे पर रखना उचित होगा। जिन घरों में फर्श की धुलाई और फोंचने का काम प्रतिदिन होता है, वहाँ भी मशीन को नमी से बचाने के निमित्त लकड़े के पटरे पर रखना आवश्यक है।

4. धूल-मिट्टी से बचाने के लिए मशीन को हमेशा ढककर रखना चाहिए। सिलाई प्रारम्भ करने से पूर्व एवं पश्चात् मशीन को साफ, सूखे और महीन कपड़े से पोंछना आवश्यक है। सिलाई करते समय यदि पाँच-दस मिनटों के लिए किसी अन्य कार्य के निमित्त उठना हो तो स्टॉप स्क्रू को ढीला कर दें तथा मशीन को ढक दें।

5. छोटे बच्चों की छेड़छाड़ से मशीन को बचाएँ। जिन व्यक्तियों को सिलाई मशीन सम्बन्धी समान्य जानकारियाँ नहीं हों तथा जिन्हें मशीन चलाने का अभ्यास नहीं हो, उन्हें मशीन द्वारा सिलाई करने की अनुमति प्रदान न करे।

6. सिलाई समाप्त करने के पश्चात् सुई से धागा निकाल दें। साथ ही स्टॉप मोशन स्क्रू को ढीला कर दें तथा ड्राइविंग बेल्ट को ड्राइविंग ह्वील से उतार दें। दबाव-पद के नीचे चार तह किया हुआ रूमाल या पुराना कपड़ा दबाकर फीड डॉग को ढक दें।

7. हत्या चालक को खोलकर सही स्थिति में स्थिति में रखे, अन्यथा मशीन का ढक्कन बन्द नहीं हो पाएगा।

8. मशीन के ढक्कन को बन्द करते समय शीघ्रता नहीं बरतें। इसे ठीक से भली-भाँति यथास्थान फिट करके चाबी घुमाएँ ।

कपड़े के प्रकार के अनुरूप सुई का चुनाव करना (SELECTING NEEDLE ACCORDING TO TYPE OF CLOTH)

| कपड़े का प्रकार | सुई की |

| 1. अत्यन्त महीन बॉयल, रेशम, नायलॉन, टेरिलिन, मलमल, ऑरगन्डी, शिफॉन, पॉलिएस्टर आदि । | 0-9 नम्बर |

| 2. मध्यम मर्सराइज्ड, क्रेप, रेशमी, पॉपलीन, टेरीकॉटन आदि। | 11-14 नम्बर |

| 3. मध्यम मोटा कोटिंग, ड्रिल लाँग क्लाथ (लट्ठा) कॉटसवुल आदि । | 14-16 नम्बर |

| 4. मोटा मक्खन-जीन, जीन, परदे के कपड़े, बेडकवर (खेस) दि । | 16-18 नम्बर |

| 5. मोटे कपड़े जैसे कैनवास आदि | 21 नम्बर |

मशीन की सफाई (CLEANING OF SEWING MACHINE)

भारत धूल-मिट्टी का देश है। यहाँ पर हर व्यक्ति और हर वस्तु का धूल-कणों के साथ निश्चित रूप से सम्पर्क होता है। ऐसी स्थिति में सलाई मशीन अपवाद नहीं हो सकती। धूल- कणों के साथ-साथ सिलाई मशीन में कपड़े के रेशे भी काफी मात्रा में जमा हो जाते हैं। लॉग क्लॉथ की सिलाई करने के पश्चात् चूना के अंश भी मशीन के बाहरी और भीतरी पुर्जों में समा जाते हैं। यह गन्दगी विशेष रूप से फीड डॉग के दाँतों के बीच भर जाती है। शटल के आस-पास भी इन्हें देखा जा सकता है। समय-समय पर, सतर्कतापूर्वक सफाई न करने पर सिलाई में व्यवधान पड़ता है तथा मशीन भारी चलने लगती है। सफाई के क्रम में मशीन के विभिन्न पुर्जों का निरीक्षण भी हो जाता है।

IMPORTANT LINK

- ई-गवर्नेस की अवधारणा | ई-गवर्नेस के चरण | ई-गवर्नेस और ई-गवर्नमेंट में अंतर

- शासन में ईडीआई (EDI) से आप क्या समझते हैं? ईडीआई प्रणाली के लाभ

- ई-बिजनेस मॉडल के प्रकार | Types of E-Business Models in Hindi

- ‘व्यवसाय से व्यवसाय (B2B) ई-कॉमर्स से आप क्या समझते हैं ? What is B2B E-commerce?

- उपभोक्ता से उपभोक्ता का अर्थ, लाभ एंव हानियाँ | Meaning, advantages and disadvantages of consumer to consumer(C2C) in Hindi

- उपभोक्ता से व्यवसाय का अर्थ, विशेषताएँ एंव लाभ | Meaning, Feature and Advantages of consumer-to-business in Hindi

- ऑनलाइन यात्रा और पर्यटन सेवाएँ | Online Travel and Tourism Services in Hindi

- ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग के बीच अंतर | Difference between Online and Offline Trading in Hindi

- ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के लाभ | Benefits Online Stock Trading in Hindi

सिलाई मशीन की देखभाल अथवा मशीन के साधारण दोष एवं उनके निवारण का उपाय

सिलाई की मशीन की देखभाल

सिलाई की मशीन की, जो गृहिणी के लिए इतने महत्त्व का उपकरण है, भली-भाँति देखभाल करना अत्यावश्यक है। देखभाल ही नहीं वरन् उसका उपयोग भी विधिपूर्वक होना चाहिए। यदि मशीन में कुछ खराबी आ जाती है तो हमारा सिलाई का काम रुक जाता है जब तक कि वह खराबी दूर न कर दी जाये। सदैव कारीगर या मैकेनिक के भरोसे बैठना समय की बहुत हानि करता है। इसलिए यह कहा जाता है कि गृहिणी को मशीन के प्रयोग व देखभाल के विषय में इतनी जानकारी अवश्य हो कि वह साधारण त्रुटि को स्वयं ही ठीक कर सके। इससे वह आत्मनिर्भर हो जायेगी। यदि मशीन में कोई दोष है तो उसका बखिया भी अच्छा नहीं होता जिससे कपड़ा भी भद्दा लगता है। मशीन एक महँगी वस्तु है और उसकी उपयोगिता इतनी अधिक है कि उचित देखभाल में उसका सेवा-काल बढ़ाना बुद्धिमत्ता है।

सिलाई मशीन की देखभाल

(1) मशीन को धूल-मिट्टी से बचाइये जब यह प्रयोग में न हो तो उसे ढककर रखिये।

(2) दिन-प्रतिदिन की सफाई के अतिरिक्त प्रतिवर्ष मशीन को एक बार खोलकर उसके विभिन्न पुर्जों को मिट्टी के तेल में धोकर साफ कीजिये। इस सफाई के पश्चात् मशीन बहुत हल्की चलती है। यदि यह कार्य गृहिणी स्वयं करना न जानती हो तो एक बार कुशल कारीगर से मशीन को साफ करवा लिया जाये। फिर वह स्वयं ही मशीन की सफाई करने लगेगी।

(3) मशीन में तेल देना- प्रति सप्ताह या दो सप्ताह पश्चात् मशीन में तेल देना लाभकारी होता है। यदि समय-समय पर तेल नहीं दिया जाता तो पुर्जे घिसने लगते हैं। मशीन पर प्रायः इस बात के संकेत दिये रहते हैं कि तेल किस-किस स्थान पर दिया जाये। ऐसे प्रत्येक छिद्र में दो-तीन बूँद डालिए। तेल डालने के पश्चात् एक दिन व एक रात्रि को मत चलाइए। यदि तेल डालते ही मशीन को तुरन्त प्रयोग में ले लिया गया तो सिलने वाला कपड़ा तेल से गन्दा हो सकता है। वस्त्र सीने से पहले किसी रद्दी कपड़े पर कुछ सिलाई करके देख लिया जाये कि कहीं तेल तो नहीं आता।

मशीन के लिये विशेष रूप से तैयार किया गाय बढ़िया तेल जो बन्द डिब्बों में बाजार में मिलता है, काम में लेना चाहिए। प्रत्येक कम्पनी अपनी मशीन हेतु अपने नाम जैसे- ऊषा लुब्रिकेटिंग ऑयल (Usha lubricating oil) तेल बनाती है।

तेल देते समय नीडल बार को ऊँचा कर लेना चाहिए। तेल देने के बाद प्रेशर फुट को ऊँचा करके, सुई में से धागे निकालकर दो-चार मिनट तक मशीन को यदि खाली ही चलाया जाये तो ते सभी पुर्जों तक पहुँच जायेगा।

मशीन के साधारण दोष तथा उनका निवारण

धागे का टूटना – बखिया दो धागों से बनता है— सुई वाले धागे से जो ऊपरी धागा कहलाता है और बॉबिन वाले धाके से जो नीचे का धागा कहलाता है। इनमें से धागा टूट सकता है।

सुई के धागे का टूटना – यह धागा निम्नांकित कारणों में से किसी कारण से भी टूट सकता है-

- यदि सुई मुड़ी हुई हो या टूटी हुई हो।

- यदि उसी ठीक से न लगी हो ।

- धागा ठीक से न पिरोया गया हो।

- धागा अधिक मोटा हो या घटिया किस्म का हो।

- यदि ऊपरी धागे का तनाव बहुत हो ।

- धागा कहीं अटक गया हो या धागे में गाँठें हों।

- शटल वाले स्थान में कूड़ा व धागे आदि जमा हो गये हों।

बॉबिन के धागे का टूटना — यह भी निम्न में से किसी भी कारण से टूट सकता है-

- यदि बॉबिन में धागा ठीक से न लपेटा गया हो।

- यदि बॉबिन का पेंच अधिक कसा हुआ हो।

- यदि ऊप व नीचे के धागों के तनाव में अधिक अन्तर हो ।

- यदि शटल या बॉबिन केस ठीक से न लगा हो या टूट गया हो।

प्रत्येक कारण की बारी-बारी से जाँच कीजिये। आपको पता लग जायेगा कि कौन-सा कारण उस दोष विशेष के लिए उत्तरदायी है। सुई टेढ़ी है तो नयी सुई लगाइये। हो सकता है कि ऊपर के धागे को नियन्त्रित करने वाला स्प्रिंग टूटा हो या ढीला होकर प्रभावहीन हो गया हो। यदि ऊपर का धागा टूटता है तो इस स्प्रिंग की जाँच अवश्य होनी चाहिए। यदि नीचे का धागा कसा या ढीला है तो बॉबिन केस के पेंच को ठीक कीजिये। धागे में दोष है तो धागा बदलिये। मशीन से सम्बन्धित पुर्जो की सफाई कीजिये।

मशीन का भारी चलना इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं-

- शटल में धूल या मैल जम गया हो।

- बहुत दिनों से मशीन में तेल न दिया गया हो या पुर्जों में तेल जम गया हो।

- शटल या बॉबिन केस में धागा फँसा हो ।

इन तीनों कारणों को दूर कीजिये। मशीन खूब हल्की चलेगी। यदि बॉबिन वाइन्डर क्लाइव्हील से सटा हो या बुहत दिनों से मशीन प्रयोग में न लगायी गयी हो, तो मशीन की भारी चलती है।

सुई का बार-बार टूटना – सुई तब टूटती है जब-

- सुई कपड़े के उपयुक्त न हो।

- सुई क्लैम्प में पूरी तरह घुसाकर कसी न गयी हो या क्लैम्प न कसा गया हो।

- सुई टेढ़ी हो ।

- बॉबिन केस का रिंग गलत लगा हो ।

मशीन की सुइयाँ भिन्न-भिन्न मोटाई की होती है। कपड़े के अनुरूप सुई को बदलिये। सुई को क्लैम्प में पूरी तरह अन्दर करके पेंच को कसिये। टरेई या दोषयुक्त सुई को बदलिये। शटल केस के रिंग की भी जाँच कीजिये ।

नीचे के धागों में गुच्छे बनना— यह दोष निम्न में से किसी एक या अधिक कारणों से उत्पन्न हो सकता है –

- सुई ठीक से न लगी हो या उसी उचित साइज की न लगी हो ।

- सुई टेढ़ी हो ।

- धागा सुई में ठीक से न पड़ा हो।

- ऊपर का धागा ठीक से न डाला गया हो।

- धागे का तनाव अधिक ढीला हो ।

- यदि बॉबिन केस या फीड डॉग में गन्दगी फँस गयी हो ।

- बॉबिन पर धागा ठीक से लपेटा गया हो।

उपर्युक्त कारणों का निवारण कीजिये, धागे के गुच्छे बनाना बन्द हो जायेगा ।

कपड़े का रुक-रुककर आगे खिसकना- निम्न दोषों के कारण हो सकता हैं—

- यदि धागों पर तनाव है।

- यदि प्रेशर फुट या पेंच अधिक ढीला हो ।

- स्टिच रेग्युलेटर से स्टिचों का नियन्त्रण ठीक न किया गया हो तो कपड़ा आगे कठिनाई से खिसकेगा। अतः उपर्युक्त कारणों की उपस्थिति के लिए जाँच करके उचित उपाय प्रयोग में लाइये।

कपड़े का इकट्ठा होना – इसके निम्न कारण मुख्य हैं–

- धागों का अधिक तनाव हो।

- धागे ठीक से न पिरोये हो।

- धागा अधिक मोटा हो।

- प्रेशर फुट का दबाव उपयुक्त न हो।

उपर्युक्त कारणों में से कपड़े के इकट्ठे होने का कोई कारण हो सकता है। एक-एक कारण की जाँच कीजिए और दोष के निवारण के उपाय कीजिए।

बखिए का खराब होना या बार-बार टूटना – बखिए के ठीक न होने के भी निम्न में से कोई एक या एक से अधिक कारण हो सकते हैं।

- ऊपर का या नीचे का धागा ठीक से पड़ा हो।

- धागा अधिक मोटा या पतला हो।

- ऊपर और नीचे के धागों के तनाव ठीक न हों- एक धागा अधिक कसा हुआ हो और दूसरा अधिक ढीला।

- शटल टूटा हो ।

- सुई टेड़ी हो या घिसी हुई हो।

- प्रेशर फुट ठीक न हो तो धागे का डालना, धागे की मोटाई, उनका तनाव और सुई अथवा प्रेशर फुट एवं शटल की जाँच कीजिए और जो दोष मिले उसके अनुरूप उपाय कीजिए।

सुई का उपयुक्त नम्बर- सुई मोटी हो या पतली, यह कपड़े के प्रकार पर निर्भर करता है। सामान्यतः विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के लिए निम्न नम्बरों की सुइयाँ-

- ऊनी वस्त्र – 9 नम्बर

- महीन या रेशमी वस्त्र – 12 नम्बर

- साधारण सूती वस्त्र – 16 नम्बर

- मोटे वस्त्र – 18 नम्बर

यदि कपड़े के प्रकार के उपयुक्त सुई प्रयोग की जाती है तो बखिया उत्तम आती है।

कुछ सामान्य सुझाव फिर से यहाँ दिये जा रहे हैं, जिनको ध्यान में रखने से मशीन का उपयोग अच्छी प्रकार से होगा-

- मशीन को साफ रखिए।

- मशीन को बराबर तेल देते रहिए।

- सुई ओर धागा कपड़े के उपयुक्त होने चाहिए।

- सुई को ठीक से लगाइये और धागों को ऊपर व नीचे ठीक से पिरोइए।

- वस्त्र पर सिलाई करने से पूर्व उसी कपड़े की कतरन पर टाँकों की जाँच कर लीजिए।

- बॉबिन को ठीक से भरिए और ठीक से उसका केस लगाइए।

- जब सुई में धागा पिरोया हुआ हो तो मशीन को खाली मत चलाइये।

- सिलते समय कपड़े को मत खींचिए। कपड़ा अपना आप आगे आयेगा।

- पहिये को उल्टी ओर नहीं चलाना चाहिए।

IMPORTANT LINK

- ई-गवर्नेस की अवधारणा | ई-गवर्नेस के चरण | ई-गवर्नेस और ई-गवर्नमेंट में अंतर

- शासन में ईडीआई (EDI) से आप क्या समझते हैं? ईडीआई प्रणाली के लाभ

- ई-बिजनेस मॉडल के प्रकार | Types of E-Business Models in Hindi

- ‘व्यवसाय से व्यवसाय (B2B) ई-कॉमर्स से आप क्या समझते हैं ? What is B2B E-commerce?

- उपभोक्ता से उपभोक्ता का अर्थ, लाभ एंव हानियाँ | Meaning, advantages and disadvantages of consumer to consumer(C2C) in Hindi

- उपभोक्ता से व्यवसाय का अर्थ, विशेषताएँ एंव लाभ | Meaning, Feature and Advantages of consumer-to-business in Hindi

- ऑनलाइन यात्रा और पर्यटन सेवाएँ | Online Travel and Tourism Services in Hindi

- ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग के बीच अंतर | Difference between Online and Offline Trading in Hindi

- ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के लाभ | Benefits Online Stock Trading in Hindi

सिलाई मशीन द्वारा बनने वाले विभिन्न टाँकों की जानकारी

सिलाई मशीन द्वारा बनने वाले विभिन्न टाँकों की जानकारी

सिलाई में विभिन्न मशीन की टाँकों का उपयोग होता है। इसमें कुछ टाँके अनिवार्य होते हैं उसके बिना हम कार्य नहीं चला सकते हैं। सिलाई मशीन से निम्न मुख्य टाँके लगाये जाते हैं-

सादा टाँका – इसमें कपड़े को मशीन में लगाकर उस पर एक समान दूरी पर बराबर- बराबर के टाँके दिये जाते हैं। कपड़े पर अधिक खिंचाव या ढीलापन देने से टाँकों में अन्तर आ जाता है। अतः मशीन पर कपड़े में अधिक खिंचाव के साथ-साथ ढीलापन भी नहीं देना चाहिए। दोनों तरफ के धागे एक से होने से सिलाई सुन्दर आती है।

पीको – पीको हाथ की अपेक्षा मशीन पर जल्दी हो जाती है। यह अधिकतर साड़ियाँ व दुपट्टों के किनारों पर की जाती है। इसके करने में किनारे सुन्दर व सुरक्षित हो जाते हैं। अगर किनारे तिरछे या टेढ़े-मेढ़े हों तो उन्हें कैंची से काटकर सीथा कर लेना चाहिए। पीको के लिए कढ़ाई की सुई मशीन में लगाकर दुपट्टे या साड़ी के किनारों को मोड़कर मशीन में लगाते हैं तथा मशीन को चलाते हैं। मुड़े हुए किनारों पर धाके से क्रॉस डिजाइन बन जाता है। इसी को पीको करना कहते हैं।

डिजाइनदार टाँके

वस्त्रों की सुन्दरता बढ़ाने के लिये डिजाइनदार टाँकों का उपयोग किया जाता है। कुछ डिजाइनदार टाँके जो मशीन से बनाये जाते हैं, वे निम्न हैं-

रनिंग स्टिच— इस प्रकार के टाँके कुछ-कुछ समान दूरी पर आते हैं। यह टाँके बड़ी आसानी से किये जा सकते हैं, कम व सादा कढ़ाई में इस प्रकार के टाँके अधिक प्रयोग किये जाते हैं।

बैक स्टिच – इसमें टाँके बिल्कुल पास-पास आते हैं। टाँखों के बीच में बिल्कुल जगह नहीं होती है। यह टाँके भरवाँ कढ़ाई के करने के लिए उपयुक्त रहते हैं तथा बहुत सुन्दर लगते हैं। डाइगोनल रेज्ड बैण्ड – इस प्रकार के टाँके नीचे दाहिने कोने से ऊपर बायें कोने तक तिरछे रूप में बनाये जाते हैं। इस प्रकार के टाँके मशीन में किसी आकार, डिजाइन बनाने में अधिक प्रयोग किये जाते हैं, यह अधिकतर कैनवेस पर सुन्दर लगती है।

जिग-जैग टॉका

इसको बड़े भागों को भरने में प्रयोग किया जाता है, लहर की नाप भिन्न-भिन्न तथा रंग भी • भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

रफू करना – रफू फटे हुए वस्त्र की मरम्मत करने के लिए किया जाता है। रफू करने के लिये उसी प्रकार का उसी रंग का धागा लेना चाहिए। इसके वस्त्र को एक समान आधार पर रखकर धागे से फटे हुए स्थानों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वस्त्र सिला, पूर्व की भाँति देखने में हो जाये। डिजाइनदार वस्त्र पर रफू आसानी से दिखाई नहीं देती। मशीन की अपेक्षा हाथ की रफू अधिक अच्छी होती है।

IMPORTANT LINK

- ई-गवर्नेस की अवधारणा | ई-गवर्नेस के चरण | ई-गवर्नेस और ई-गवर्नमेंट में अंतर

- शासन में ईडीआई (EDI) से आप क्या समझते हैं? ईडीआई प्रणाली के लाभ

- ई-बिजनेस मॉडल के प्रकार | Types of E-Business Models in Hindi

- ‘व्यवसाय से व्यवसाय (B2B) ई-कॉमर्स से आप क्या समझते हैं ? What is B2B E-commerce?

- उपभोक्ता से उपभोक्ता का अर्थ, लाभ एंव हानियाँ | Meaning, advantages and disadvantages of consumer to consumer(C2C) in Hindi

- उपभोक्ता से व्यवसाय का अर्थ, विशेषताएँ एंव लाभ | Meaning, Feature and Advantages of consumer-to-business in Hindi

- ऑनलाइन यात्रा और पर्यटन सेवाएँ | Online Travel and Tourism Services in Hindi

- ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग के बीच अंतर | Difference between Online and Offline Trading in Hindi

- ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के लाभ | Benefits Online Stock Trading in Hindi

चन्देर की साड़ियाँ

चन्देर की साड़ियों का वर्णन कीजिये ।

मुर्शिदाबाद के समीप, बालूमर में निर्मित ये साड़ियाँ हथकरघे से बनाई जाती थीं। इनमें आँचल को अत्यन्त सुन्दर ढंग से सजाया जाता था। आकृतियों से सजी ये साड़ियाँ ‘बालूचर बूटेदार’ कहलाती थीं। इनमें जो बूटे बनाये जाते थे, उनमें मुगल काल का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था। बालूचर बूटेदार साड़ी बनाने की उत्कृष्ट कला अब केवल म्यूजियम में ही देखने को मिलती है। बालूचर आज भी सुन्दर साड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।

ब्रोकेड अंग्रेजों द्वारा उन वस्त्रों को दिया गया नाम है, जिसकी सतह पर सोने-चाँदी के तारों से निर्मित नमूने ही प्रमुख रूप से दिखाई देते थे। इनमें भीतरी धागा छिप जाता था और ऊपर की ओर केवल सुनहरा रूप ही दिखाई देता था। ब्रोकेड के निर्माण के लिए बनारस, सूरत एवं अहमदाबाद प्रसिद्ध है।

ब्रोकेड वस्त्र देखने में अत्यन्त सुन्दर, आकर्षक, वैभवपूर्ण एवंव अलौकिकता से परिपूर्ण लगता है। बनारसी साड़ियाँ आज भी काफी लोकप्रिय हैं तथा शादी-विवाह के शुभ अवसरों पर पहनी जाती हैं। नवविवाहिता के लिए ये साड़ियाँ मंगलमय एवं शुभ मानी जाती हैं। स्त्रियाँ इसे सहज-संभालकर रखती हैं तथा तीज-त्योहारों, अन्य उत्सवों के अवसर पर बड़े हर्ष एवं उल्सास के साथ पहनती हैं। ये साड़ियाँ सुहाग की प्रतीक मानी जाती हैं।

ब्रोकेड वस्त्र कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से निम्नांकित वस्त्र प्रमुख हैं-

(a) वफ्त अथवा पाटथान- इस वस्त्र को अचकन, अंगरखे, लहँगे आदि को निर्मित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता था। इसका निर्माण रंगीन सिल्क के धागों से किया जाता था और बीच-बीच में सुनहरे अथवा रूपहले नमूने होते थे।

पाटथान (Patthan) को ‘बफ्त; (Bafta) भी कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का ब्रोकेड वस्त्र ही है जिसमें मुख्य रूप से रंगीन सिल्क के धागों का प्रयोग किया जाता है।

(b) आब-ए-रवाँ (Ab-A-Rawan ) – कम ख्वाब की तरह ही ब्रोकेड के कुछ वस्त्रों को ‘आब-ए-रवाँ’ नाम दिया गया था। आब-ए-रवाँ (Ab-A-Rawan) का शाब्दिक अर्थ होता है। ‘बहता पानी’ (Flowing Water) अतः यह वस्त्र देखने में अत्यन्त सुन्दर होता था। इन वस्त्रों का पर ‘बहता पानी’ के जैसा प्रभाव दिया जाता था।

‘आब-ए-रवाँ’ वस्त्र भी रेशमी धागों से बने होते थे जिस पर सोने-चाँदी के तारों से सुन्दर एवं आकर्षक नमूने बनाये जाते थे। आज भी ब्रोकेड (Brocade) के ये वस्त्र काफी प्रचलित एवं लोकप्रिय हैं। बनारस, अहमदाबाद एवं सूरत में इन वस्त्रों का अधिक निर्माण होता है। साड़ी के बोर्डर एवं आँचल को विशेष रूप से सजाया जाता है।

(c) कमख्वाब (Kumkhwab ) — ‘कमख्वाब’ को ‘कीम ख्वाब’ भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है, ‘स्वप्न के समान सौन्दर्य’ (Dream like beauty) ‘सपनों से कम नहीं’ (Not less than dream) इसी नाम से इस वस्त्र की सुन्दरता, आकर्षण, अलौकिकता एवं वैभवशीलता का सहज ही अनुमान लगता है। रेश्मी वस्त्रों पर सोने-चाँदी के महीन तारों से वस्त्र की सतह पर उभरे उभरे नमूने बने होते हैं।

समस्त वस्त्र सोने-चाँदी की तारों से बना हुआ प्रतीत होता था, कम ख्वाब या कीम ख्वाब से पुरुषों के वस्त्र, जैसे अंगरखा, अचकन, चोंगे आदि महिलाओं के लहँगे और ब्लाउज ‘राज- दरबारों’ के पर्दे, गद्दी आदि बनाये जाते थे।

(d) हिमरस तथा अमरस (Himrus and Amrus)— हिमरस तथा अमरस औरंगाबाद (हैदराबाद) में निर्मित ब्रोकेड वस्त्र थे। हिम का अर्थ होता है, बर्फ अर्थात् ठण्डी ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्र । ये वस्त्र प्रायः सूती जमीन पर ब्रोकेड के लिए सिल्क द्वारा तैयार किये जाते थे। सामने की तरफ नमूनों के रूप में उभरने वाले सिल्क धागे, पीछे की तरफ लम्बी-लम्बी फ्लोट (Floats) बनाते थे, जिससे वस्व मुलायम, मोटा, रोयेंदार हो जाता था। अमरस वस्त्रों में भी सिल्क के धागों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता था। यह अचकन, अंगरखा, लहँगे आदि के बनाने में काम आते थे। ऐसे ब्रोकेड वस्त्र सूरत और बनारस में भी बनते थे। यह दरबार हाल में गद्दी के लिहाफ, पर्दे, राजसिंहासन को सजाने के वस्त्रों के लिए प्रयोग में लाये जाते थे। यह अब भी औरंगाबाद में बनाये जाते हैं, परन्तु अब यहह पहले के समान सुन्दर नहीं बनते हैं।

हिमरस वस्त्रों को जब केवल सिल्क के धागों से ही तैयार किया जाता था तो उसे ‘आमरस’ (Amruus) कहा जाता था। आमरस वस्त्रों के निर्माण के लिए बनारस, सूरत एवं अहमदाबाद काफी प्रसिद्ध था। हिमरस एवं आमरस वस्त्रों से पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए परिधान बनाये जाते थे, जैसे—अचकन, लहँगे, चोगे, अंगरखे, टोली, ब्लाउज आदि। इसके अतिरिक्त राज दरबारों के कुशन, पर्दे, खिड़कियों के पर्दे, गद्दियाँ, राजसिंहासन आदि सजाये जाते थे। ये वस्त्र काफी बहुमूल्य होते थे। इनका उपयोग राजा-महाराजाओं, सामंतों एवं धनाढ्य वर्ग के लोगों के लिए ही किया जाता था। राजा-महाराजाओं के उपयोग के लिए इन वस्त्रों को विशेष प्रकार के उत्कृष्ट नमूनों से सजाया जाता था।

IMPORTANT LINK

- ई-गवर्नेस की अवधारणा | ई-गवर्नेस के चरण | ई-गवर्नेस और ई-गवर्नमेंट में अंतर

- शासन में ईडीआई (EDI) से आप क्या समझते हैं? ईडीआई प्रणाली के लाभ

- ई-बिजनेस मॉडल के प्रकार | Types of E-Business Models in Hindi

- ‘व्यवसाय से व्यवसाय (B2B) ई-कॉमर्स से आप क्या समझते हैं ? What is B2B E-commerce?

- उपभोक्ता से उपभोक्ता का अर्थ, लाभ एंव हानियाँ | Meaning, advantages and disadvantages of consumer to consumer(C2C) in Hindi

- उपभोक्ता से व्यवसाय का अर्थ, विशेषताएँ एंव लाभ | Meaning, Feature and Advantages of consumer-to-business in Hindi

- ऑनलाइन यात्रा और पर्यटन सेवाएँ | Online Travel and Tourism Services in Hindi

- ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग के बीच अंतर | Difference between Online and Offline Trading in Hindi

- ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के लाभ | Benefits Online Stock Trading in Hindi

पैटर्न का ले आउट निकालने की विधि

पैटर्न का ले आउट निकालने की विधि का वर्णन कीजिये ।

पैटर्न का ले-आउक निकालना : पोशाक बनाने के लिए कपड़े की लागत का किफायती अनुमान लगाने के लिए कपड़े से पोशाक के हिस्से काटने की व्यवस्था ले-आउट कहलाती है।

व्यक्तिगत पोशाक बनाने के लिए कपड़े की खरीददारी करने के लिए उसका अनुमान लगाना जरूरी होता है। उसी तरह कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन और कीमत में कटौती करने के लिए भी किफायती तरीके से पोशाक के हिस्से काटने पड़ते हैं। फैशन वगैरा बनाने के लिए पोशाक के हिस्सों का आकार बदलना, वस्त्र के डिजाइन की दिशा कायम रखना आदि बातों का ध्यान रखकर कर्तन करना पड़ता है। इन सभी कारणों के लिए ले-आउट की आवश्यकता होती है। अच्छा ले-आउट बनाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए-

(1) पोशाक के सभी हिस्सों के अन्तिम पैटर्न लीजिए। अन्तिम पैटर्न लेने का उद्देश्य यह है कि सिलाई हक, टर्निंग आदि को पहले से जोड़कर पैटर्न बना होता है जिससे गलती होने की संभावना कम होती है।

(2) कपड़े की चौड़ाई डिजाइन आदि ध्यान में रखें। कपड़े की चौड़ाई अलग-अलग होती है, और डिजाइन कभी एक दिशा वाले तथा कभी अनेक दिशा वाले होते हैं।

(3) पूरे आकार का ले-आउट बनाइये (आजकल कम्प्यूटर की मदद से भी ले-आउट बनाये जाते हैं इसलिए छोटे स्केल के पैटर्न बनाकर भी ले-आऊट बनाया जा सकता है।

(4) पैटर्न पर लगे चिन्हों से दिखाई गई सूचनाओं के अनुसार पोशाक के पैटर्न रखिए। पैटर्न रखते समय फोल्ड, ओपनिंग कपड़े की दिशा, सिलाई हक आदि सूचनाएँ दर्शाई जाती हैं।

(5) आस्तीन जैसे हिस्से के पैटर्न रखते समय दाहिने-बाएँ का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे के लिए एक बार सीधी तरफ से और दूसरी बार उल्टी तरफ से पैटर्न रखने में गलती नहीं होगी। आस्तीन के अलावा शर्ट, कुर्तों के फ्रंट तथा ट्राउजर के फ्रंट और बैक तथा स्कर्ट के अगले और पिछले हिस्सों में भी दाहिना बायां होता है।

(6) ले आउट बनाते समय बड़े हिस्सों के पैटर्न पहले और छोटे-छोटे हिस्सों को बाद में रखिए।

(7) डिजाइन वाला वस्त्र हो, तो मेचिंग पाइंट का भी ध्यान रखिए। वस्त्र में चेक या धारियाँ हों तो उन्हें फ्रंट से बैंक जोड़ते समय या आस्तीनों को जोड़ते समय मैचिंग की जरुरत होती है।

(8) पोशाक के सभी हिस्सों के पैटर्न रखे हैं इसकी जाँच कीजिए। विभिन्न भागों के पैटर्नो की कुल संख्या पैटर्न पर लिखना इसलिए आवश्यक होता है कि उनमें से कोई खो न जाए।

(9) पोशाक में लगने वाली पट्टियाँ, पायपिंग आदि के लिए उरेब पट्टियाँ निकालने के लिए कपड़े की व्यवस्था कीजिए।

(10) दो पैटनों के बीच कम से कम जगह रखिए ।

(11) भिन्न-भिन्न प्रकार का ले-आउट बनाकर उनमें से कम से कम लागत वाला ले- आउट बनाकर उनमें से कम-से-कम लागत वाला ले आउट निश्चित कीजिए।

(12) भिन्न-भिन्न अर्ज के वस्त्र के लिए ले-आउट अलग बनाइए और पैटर्न के साथ ही ले-आउट का नमूना भी रखिए।

IMPORTANT LINK

- ई-गवर्नेस की अवधारणा | ई-गवर्नेस के चरण | ई-गवर्नेस और ई-गवर्नमेंट में अंतर

- शासन में ईडीआई (EDI) से आप क्या समझते हैं? ईडीआई प्रणाली के लाभ

- ई-बिजनेस मॉडल के प्रकार | Types of E-Business Models in Hindi

- ‘व्यवसाय से व्यवसाय (B2B) ई-कॉमर्स से आप क्या समझते हैं ? What is B2B E-commerce?

- उपभोक्ता से उपभोक्ता का अर्थ, लाभ एंव हानियाँ | Meaning, advantages and disadvantages of consumer to consumer(C2C) in Hindi

- उपभोक्ता से व्यवसाय का अर्थ, विशेषताएँ एंव लाभ | Meaning, Feature and Advantages of consumer-to-business in Hindi

- ऑनलाइन यात्रा और पर्यटन सेवाएँ | Online Travel and Tourism Services in Hindi

- ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग के बीच अंतर | Difference between Online and Offline Trading in Hindi

- ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के लाभ | Benefits Online Stock Trading in Hindi

कागज पर ड्राफ्टिंग एवं कपड़े पर ड्राफ्टिंग विधि

कागज पर ड्राफ्टिंग एवं कपड़े पर ड्राफ्टिंग विधि का वर्णन कीजिये।

कागज पर ड्राफ्टिंग

कागज पर ड्राफ्टिंग का अभ्यास करना एक अच्छा प्रारम्भ है। कागज पर ड्राफ्टिंग दो प्रकार से की जाती है-

- पूरे स्केल की ड्राफ्टिंग

- छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग ।

(1) पूरे स्केल में ड्राफ्टिंग – पूरे नाप की ड्राफ्टिंग इंच के नापों या सेंटीमीटर के नापों में बड़े भूरे कागज पर तैयार की जाती है। अभ्यास के निमित्त अखबारी कागज का प्रयोग किया जा सकता है। ड्राफ्टिंग के निमित्त विशेष प्रकार की लाइनों वाले ड्राफ्टिंग पेपर भी मिलते हैं। इनके अभाव में भूरे कागज या सादे कागज का प्रयोग किया जा सकता है।

ड्राफ्टिंग के लिए कागज को ड्राफ्टिंग टेबल पर बिछाकर पिन लगा देना चाहिए। ड्राफ्टिंग टेबल के अभाव में किसी भी बड़े टेबल या डाइनिंग टेबल का उपयोग किया जा सकता है। कागज के किनारों को चिपकने वाले टेप (Adhesive tape) की सहायता से टेबल में चिपका दें, जिससे कागज सरकने न पाए। ड्राफ्टिंग पेपर की लम्बाई और चौड़ाई, परिधान की कुल लम्बाई और अधिकतम चौड़ाई वाले भाग से एक-एक इंच अधिक होनी चाहिए तभी परिधान का पूरा खाका खींचना सम्भव पाएगा। कुछ लम्बाई के आधार पर यह निश्चित हो जाना आवश्यक है कि कागज पर पूरा ड्राफ्ट आ सकेगा अथवा नहीं।

ड्राफ्टिंग के निमित्त टेलर्स स्केल ‘एल’ स्क्वायर, मापक पट्टी, टेलर्स कर्व, लाल-नीली पेंसिलें, कागज काटने की कैंची, मार्किंग हील और स्केल ट्राई-एंगल की आवश्यकता होती हैं। इनकी सहायता से रेखाएँ सीधी और आकृतियाँ सही बनती हैं। कागज पर बनी पूरे स्केल की ड्राफ्टिंग को काटकर ही पेपर पैटर्न तैयार किया जाता है।

(2) छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग – नोट बुक, कॉपी, फाइल या प्रैक्टिकल कॉपी पर छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग बनाई जाती है। इसके निमित्त स्केल ट्राइएंगल (Scale triangle), पेंसिल तथा रबर का उपयोग किया जाता है। पूरे नाप का 1/4, 1/8 या 1/12 वाँ भाग स्केल के आधार पर रेखांकित किया जाता है। एक सेंटीमीटर को एक इंच मानकर भी ड्राफ्टिंग की जाती है। इस प्रकार इंच में लिए गए नाप सेंटीमीटर में आवृत्त हो जाते हैं।

ड्राफ्टिंग करते समय कटाई-रेखा तथा सिलाई-रेखा को अलग-अलग दिखाना चाहिए। मुख्य लाइनों को गहरा तथा सहायक लाइनों को हल्का खींचना चाहिए। ड्राफ्टिंग में प्लीट, डार्ट, चुत्रों आदि के निशान भी दिये जाते हैं।

कपड़े पर ड्राफ्टिंग

कुछ लोग ड्राफ्टिंग सीधे कपड़े पर करते हैं। कपड़े पर ड्राफ्टिंग के अन्तर्गत सिलाई, कटाई, प्लीट, डार्ट, चुन्नटें, हेम आदि के चिन्ह दिये जाते हैं। कपड़े पर टेलर्स चॉक की सहायता से निशान लगाए जाते हैं। ड्राफ्टिंग के निमित्त कपड़े को उल्टा बिछाएँ तथा उल्टी और से ड्राफ्टिंग करें। इससे चॉक के निशान अन्दर की ओर रह जाते हैं।

प्रिंटेड कपड़ों पर सीधी ओर से पैटर्न बिछाकर ड्राफ्टिंग करना चाहिए। इससे नमूनों का सही संतुलन और सौन्दर्य प्राप्त किया जा सकता है।

कागज में ड्राफ्ट को कपड़े पर उतारना

ड्राफ्ट से वस्त्र के ढाँचे के विषय में ज्ञान होता है। इस ड्राफ्ट के आधार पर ही वस्त्र पर चिन्ह लगाये जाते हैं। वस्त्र पर चिन्ह लगाते समय थोड़ी गुंजाइश छोड़नी चाहिए ताकि बाद में आवश्यकता होने पर उसे ढीला किया जा सके। इसके अतिरिक्त लगभग 1 या 12 सेमी. की गुंजाइश तुरपन आदि के लिए छोड़नी चाहिए।

IMPORTANT LINK

- ई-गवर्नेस की अवधारणा | ई-गवर्नेस के चरण | ई-गवर्नेस और ई-गवर्नमेंट में अंतर

- शासन में ईडीआई (EDI) से आप क्या समझते हैं? ईडीआई प्रणाली के लाभ

- ई-बिजनेस मॉडल के प्रकार | Types of E-Business Models in Hindi

- ‘व्यवसाय से व्यवसाय (B2B) ई-कॉमर्स से आप क्या समझते हैं ? What is B2B E-commerce?

- उपभोक्ता से उपभोक्ता का अर्थ, लाभ एंव हानियाँ | Meaning, advantages and disadvantages of consumer to consumer(C2C) in Hindi

- उपभोक्ता से व्यवसाय का अर्थ, विशेषताएँ एंव लाभ | Meaning, Feature and Advantages of consumer-to-business in Hindi

- ऑनलाइन यात्रा और पर्यटन सेवाएँ | Online Travel and Tourism Services in Hindi

- ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग के बीच अंतर | Difference between Online and Offline Trading in Hindi

- ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के लाभ | Benefits Online Stock Trading in Hindi

पेपर पैटर्न से क्या तात्पर्य है?

पेपर पैटर्न से क्या तात्पर्य है? वस्त्र निर्माण में पैटर्न के उपयोग से क्या लाभ होते हैं?

वस्त्र के विभिन्न हिस्सों को काटने से पूर्व व्यक्ति के नाप के अनुसार ब्राउन पेपर या अखबार पर वस्त्र का ड्राफ्ट बना लेना चाहिए। कागज पर बनी ड्राफ्टिंग के आधार पर ही ‘पैटर्न’ बनते हैं, पैटर्न की सहायता से कपड़े बड़ी सरलता से कांटे जा सकते हैं। इस प्रकार कागज पर पैटर्न काट लेने से कपड़े की भी बचत होती है। पैटर्न काटते समय कन्धे, आस्तीन, कमर आदिर के साथ ‘टक्स’ (Tucks), डार्ट (Dart), प्लीट (Pleat) आदि के भी निशान लगा दिये जाते हैं। पैटर्न काटने से पहले सिलाई, काज, मेन लाइन के लिए भी चिन्ह बना दिये जाते हैं, कपड़े पर यह चिन्ह इन्हीं कागजों से उतार लिये जाते हैं, यह चिन्ह कपड़े पर उतारने के लिए नुकीली पेंसिल को कागज पर गड़ाते हैं तब उसके नीचे रखे हुए कपड़े पर आ जाते हैं।

प्रत्येक पैटर्न के मुख्य भाग हैं-

(1) वस्त्र का अगला तथा पिछला भाग, (2) कॉलर, (3) कफ, (4) आस्तीन, (5) जेब, (6) कॉलर पट्टी, तीरा, (7) बटन पट्टी आदि ।

पैटर्न तैयार होने पर इसके टुकड़ों को कपड़े पर बिछा दिया जाता है। कपड़े पर बिछाते समय कपड़े का रुख देख लेना चाहिए। पायजामा, कमीज, पेंट, पेटीकोट आदि को लम्बवत् रेखाओं के साथ अर्थात् वस्त्र की लम्बाई को ‘सेलवेज’ (Selvage) के सहारे बिछाना चाहिए।

धारीदार अथवा चैकयुक्त वस्त्रों पर पैटर्न बिछाते समय अत्यन्त सावधानी की आवश्यकता है। धारियाँ और रेखाएँ वस्त्र के किस रुख की तरफ आयेंगी यह पूर्व निश्चित कर लेना चाहिए और उसी आधार पर पैटर्न बिछाना चाहिए। एक स्थान पर जुड़ने वाले भाग को या आमने- सामने पड़ने वाले भागों पर चैक से चैक, धारी से धारी मिलती रहने वाली डिजाइन होनी चाहिए।

छपाईयुक्त कपड़ों पर पैटर्न बिछाने में बहुत समझदारी की आवश्यकता है।

छपाई में ऐसे नमूने भी होते हैं जिनका तल एवं शीर्ष होता है। ऐसे छापे वाले वस्त्र पर पैटर्न बिछाने में बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पशु, पक्षी, मानव आकृति आदि के छपाईयुक्त कपड़ों पर यह बात लागू होती है। इस प्रकार के नमूने सदैव सीधे ही रहने चाहिए अर्थात् शीर्ष भाग ऊपरी तल नीचे होना चाहिए। यह हो सकता है कि इस प्रकार हिसाब बैठाने में कपड़ा अधिक लगे। पैटर्न बिछाते समय धारी, नमूना, चैक आदि सभी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए।

कागज के पैटर्न को कपड़े पर फैलाने के लिए एक बड़ी मेज का प्रबन्ध करना चाहिए। कागज के टुकड़े लेकर मेज पर कपड़ा फैला देना चाहिए तत्पश्चात् उसके ऊपर टुकड़े बिछाने चाहिए। यह भली प्रकार देख लेना चाहिए कि कौन-सा टुकड़ा किस स्थिति में उचित बैठेगा। कागज के पैटर्न के टुकड़े को ठीक स्थान पर व्यवस्थित करने के पश्चात् इन्हें आलपिन से कपड़े पर टिका देना चाहिए। इसके पश्चात् डार्ट, सीम, प्लीट, टक आदि के चिन्ह कागज के पैटर्न से कपड़े पर उतार लेने चाहिए। कपड़े को काटने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि कपड़ा मेज पर सीधा एवं चिकना रखा है। इसके उपरान्त कपड़े पर पेंसिल से सिलाई के लिए अतिरिक्त कपड़ा छोड़कर हल्का निशान लगा लेना चाहिए।

जेब, बेल्ट तथा अन्य आवश्यक स्थानों का पेपर पैटर्न बनाते समय भी ड्राफ्ट बना लेना चाहिए। जहां पर भी जेब लगानी है वहाँ चिन्ह से अंकित कर देना चाहिए। इस चिन्ह को कपड़े पर उतार लिया जाता है और इसके लिए स्थान पर ड्राफ्ट रखकर जेब काट ली जाती है।

बेल्ट बनाने के लिए नाप के अनुसार पहले ही कपड़ा काट लिया जाता है इसलिए प्रायः अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, यह बाद में जोड़ी जाती है।

गृहिणियों तथा छात्राओं को पैटर्न स्वयं ही तैयार करना चाहिए। पैटर्न तैयार करने के निमित्त निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होती है।

- टेलर्स स्केल

- ‘एल’ स्कवायर

- टेलर्स कर्व

- पेंसिलें- विभिन्न रंगों की

- कागज काटने की कैंची

- मार्किंग ह्वील

- मापक फुट

पैटर्न में परिधान के सभी भाग बनाए जाते हैं— (क) अग्र भाग, (ख) पृष्ठ भाग, (ग) दोनों आस्तीनें, (घ) कॉलर, (ङ) जेब, (च) तीरा, (छ) पट्टियाँ, (ज) पाइपिंग, (झ) फ्रिल, (ञ) कफ की पट्टी, (त) बेल्ट इत्यादि । पैटर्न को कपड़े पर रखकर यह ज्ञात हो जाता है कि परिधान के सभी भाग उसमें से निकल पाएँगे अथवा नहीं। कपड़ा बचने की सम्भावना देखते हुए, परिधान को अधिक आकर्षक बनाने के लिए अतिरिक्त जेबें, फ्रिल या बेल्ट आदि भी बनाए जा सकते हैं।

पैटर्न के निर्देश-चिन्ह

पैटर्न में सिलाई के निमित्त कुछ चिन्ह तथा संकेत बनाए जाते हैं। इन संकेतों पर ही परिधान की फिटिंग निर्भर करती है। ये निर्देश चिन्ह निम्न प्रकार हैं-

(1 ) डार्ट – ब्लाउज, फ्रॉक, लेडीज कुरता, शर्ट आदि में फिटिंग के संकेत बनाए जाते हैं। पैटर्न में डार्ट को काट दिया जाता है। वस्त्र पर डार्ट का निशान बनाते समय पेंसिल या मार्किंग हील द्वारा परफोरेशन के संकेत बना लिये जाते हैं। वस्त्र पर डार्ट को काटा नहीं जाता है, जबकि पैटर्न पर यह भाग कटा तथा खुला हुआ होता है।

( 2 ) नॉचेज – दर्जियों की भाषा में इन्हें ‘खटका’ कहते हैं। परिधान के विभिन्न मार्गो, जैसे— कंधा, आस्तीन, बगल, कमर, कॉलर, पट्टियाँ आदि को यथास्थान या सही स्थान पर जोड़ने के निमित्त कपड़े पर छोटे-छोटे काट या नॉचेज बनाए जाते हैं। नॉचेज मिलाकर सिलाई करने से आपस में जुड़ने वाले कपड़ों के भागों में एक-सा तनाव रहता है और अन्त में दोनों किनारें एक से जुड़ जाते हैं।

( 3 ) निर्देश रेखाएँ — मध्य भाग, मोड़, छाती का चौथाई भाग, कमर, हिप, घुटना आदि को दर्शाने के लिए पैटर्न पर निर्देश रेखाएँ बनाई जाती हैं।

(4) छिद्रण संकेत – पैटर्न में बने छोटे-छोटे छिद्रों द्वारा भी सिलाई सम्बन्धी संकेत दिए जाते हैं। इन्हें अंग्रेजी में ‘परफोरेशन’ कहते हैं। परिधान की सही दिशा, काज, बटन आदि के निमित्त इन संकेतों का प्रयोग होता है। इन चिन्हों को पेन्सिल या टेलर्स चॉक की सहायता से कपड़े पर उतारा जाता है।

पेपर पैटर्न के लाभ

(1) वस्त्र काटने से पूर्व पेपर पैटर्न बना लेने से काटने में त्रुटियों की सम्भावना नहीं रहती।

(2) पेपर पैटर्न द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी भी वस्त्र के निर्माण में कितना कपड़ा चाहिए।

(3) पेपर पैटर्न में गलती होने से सुधार सम्भव होता है। इस प्रकार कपड़ा व्यर्थ होने से बच जाता है।

(4) पेपर पैटर्न कागज का होने के कारण सस्ता बनता है तथा सरलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है।

IMPORTANT LINK

- ई-गवर्नेस की अवधारणा | ई-गवर्नेस के चरण | ई-गवर्नेस और ई-गवर्नमेंट में अंतर

- शासन में ईडीआई (EDI) से आप क्या समझते हैं? ईडीआई प्रणाली के लाभ

- ई-बिजनेस मॉडल के प्रकार | Types of E-Business Models in Hindi

- ‘व्यवसाय से व्यवसाय (B2B) ई-कॉमर्स से आप क्या समझते हैं ? What is B2B E-commerce?

- उपभोक्ता से उपभोक्ता का अर्थ, लाभ एंव हानियाँ | Meaning, advantages and disadvantages of consumer to consumer(C2C) in Hindi

- उपभोक्ता से व्यवसाय का अर्थ, विशेषताएँ एंव लाभ | Meaning, Feature and Advantages of consumer-to-business in Hindi

- ऑनलाइन यात्रा और पर्यटन सेवाएँ | Online Travel and Tourism Services in Hindi

- ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग के बीच अंतर | Difference between Online and Offline Trading in Hindi

- ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के लाभ | Benefits Online Stock Trading in Hindi

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक वस्त्र | Traditional clothes of uttar pradesh in Hindi

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक वस्त्र

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक वस्त्र – उत्तर प्रदेश के पारम्परिक वस्त्रों में धोती, कुरता, साड़ी, चिकन के कुर्ते, टोपी इत्यादि हैं। परम्परागत वस्त्रों में उत्तर प्रदेश का लखनऊ, चिकन के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध नवाबों के शहर लखनऊ में चिकनकारी का काम होता है। उत्तर प्रदेश का पारम्परिक वस्त्र चिकन है। चिकन एक प्राचीन वस्त्र है। चिकन के वस्त्रों में श्वेत मलमल के ऊपर कढ़ाई रेशमी धागों से की जाती है। आजकल विभिन्न रंगो के सूती एवं रेशमी धागों का भी प्रयोग चिकन के वस्त्रों में किया जाता है। चिकन के वस्त्रों में प्रमुखतः साटिन, स्टेम, मूरी तथा हेरिंग बोन टांके का उपयोग किया जाता है। बखिया एवं विभिन्न टांकों की मदद से अलग-अलग भागों को दर्शाया जाता हैं जाली टाकों से चिकनकारी का कार्य साड़ियों पर किया जाता है। पुरुषों के कुर्ते, टोपी, कफ, कालर आदि भी काढ़े जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के जिलों यथा मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, अलीगढ़ आदि में ज्यादातर लोग कृषि करते हैं। उनके परम्परागत वस्त्रों में कुर्ता, पायजामा, टोपी, साड़ि आदि हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष प्रायः कुर्ता, पैजामा या धोती ही पहनते हैं। स्त्रियाँ सूती साड़ी ज्यादातर पहनती हैं। उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर के जिलों में यथा जालौन, हमीरपुर, कानपुर देहात, झांसी, कालपी आदि जिलों में भी कुर्ता, पैजामा या धोती, साड़ी ही परम्परागत परिधान हैं जो कि पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। टेसी स्टाइल का कुर्ता, पैजामा या धोती पुरुषों द्वारा पहना जाता है, जबकि महिलायें ज्यादातर साड़ी ही पहनती हैं। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के जिलों में लखनवी कुर्ता, पैजामा, टोपी पुरुषों द्वारा पहना जाता है। जबकि महिलाओं द्वारा चिकन की साड़ी या सलवार सूट पहना जाता है। इस क्षेत्र की ग्रामीण महिलायें प्रायः सूती साड़ियाँ ही प्रयोग में लाती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र यथा— गोरखपुर, मऊ, वाराणसी, आजमगढ़ आदि में सामान्यतः लोग धोती, कुर्ता, गमछा धारण करते हैं। स्त्रियाँ सूत की साड़ियाँ पहनती हैं। इस परिक्षेत्र में हथकरघा से वस्त्र बनाये जाते हैं। हथकरघा से वस्त्र निर्माण में मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर अग्रणी हैं। अतः इस क्षेत्र के व्यक्ति धोती, कुर्ता के अलावा हथकरघा से निर्मित गमछा भी धारण करते हैं।

उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों यथा— रामपुर, अलीगढ़, लखनऊ आदि के मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग परम्परागत रूप में शेरवानी, कुर्ता, टोपी, अचकन आदि पहनते हैं। इन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की महिलायें प्रायः सूट, सलवार, लंहगा आदि पहनती हैं।

हालाँकि आजकल उत्तर प्रदेश के ज्यादातर शहरी लोग पाश्चात्य वस्त्रों को पहनते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आज भीलोगों का झुकाव पारम्परिक वस्त्रों की ओर है। इन ग्रामीण लोगों ने ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की ग्राम्य संस्कृति को वस्त्र के माध्यम से सहेजकर रखा है।

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक वस्त्रों में भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के पुरुष प्रायः जांघिया पहनते हैं। जो कि साधारणतया पटरे वले कपड़े का बना होता है। गाँव के युवक इस पटरे वाले कपड़े का बना होता है। गाँव के युवक इस पटरे वाले कपड़े का पजामा भी पहनते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवक कौपीन (लंगोटी) भी धारण करते हैं । प्रायः शारीरिक गतिविधियों में अभिरुचि रखने वाले युवक कौपीन धारण करते हैं। ग्रामीण पुरुष ऊपर सूती वस्त्र से बना जेब वाला बनियान पहनते हैं जो कि प्रायः सफेद होता है। उत्तर प्रदेश के कुछ लोग घर पर लुंगी भी धारण करते हैं जो कि प्रायः चेकदार होती है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की महिलायें साड़ी के ऊपर बड़ा ब्लाऊज पूरी बांह का पहनती हैं। महिलायें प्रायः साड़ी के रंग के अनुरूप पेटीकोट भी साड़ी के पहले पहनती उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में साड़ी ब्लाउज के ऊपर महिलायें ओढ़नी भी ओढ़ती हैं।

उत्तर प्रदेश में शिशुओं के परम्परागत वस्त्रों से गाउन तथा लपेटने वाला वस्त्र या किनोनो आता है। छह महीने के ऊपर के शिशु के लिए झबला, डबल ब्रेस्ट की कमीज, बिना बाजू की डायपर, पिन बैक वली सिल्प लंगोट आदि प्रयुक्त किये जाते हैं।

IMPORTANT LINK

- ई-गवर्नेस की अवधारणा | ई-गवर्नेस के चरण | ई-गवर्नेस और ई-गवर्नमेंट में अंतर

- शासन में ईडीआई (EDI) से आप क्या समझते हैं? ईडीआई प्रणाली के लाभ

- ई-बिजनेस मॉडल के प्रकार | Types of E-Business Models in Hindi

- ‘व्यवसाय से व्यवसाय (B2B) ई-कॉमर्स से आप क्या समझते हैं ? What is B2B E-commerce?

- उपभोक्ता से उपभोक्ता का अर्थ, लाभ एंव हानियाँ | Meaning, advantages and disadvantages of consumer to consumer(C2C) in Hindi

- उपभोक्ता से व्यवसाय का अर्थ, विशेषताएँ एंव लाभ | Meaning, Feature and Advantages of consumer-to-business in Hindi

- ऑनलाइन यात्रा और पर्यटन सेवाएँ | Online Travel and Tourism Services in Hindi

- ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग के बीच अंतर | Difference between Online and Offline Trading in Hindi

- ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के लाभ | Benefits Online Stock Trading in Hindi

ड्रॉफ्टिंग किसे कहते हैं? ड्राफ्टिंग की विधि | What is drafting? method of drafting in Hindi

ड्रॉफ्टिंग किसे कहते हैं?

वस्त्र की सिलाई प्रारम्भ करने से पूर्व उसका खाका बना लेना चाहिए। इस खाके के ही ड्राफ्ट कहते हैं। ड्राफ्ट कागज पर बनाया जाता है। ड्राफ्ट बनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए-

(1) प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक रचना पृथक-पृथक होती है। इसलिए ड्राफ्ट बनाते सम उसके शरीर की लम्बाई तथा शरीर की बनावट आदि को दृष्टिगत रखना चाहिए।

(2) ड्राफ्ट बनाते समय यह भी ध्यान रखना आवश्यक हैक इ कपड़ा कहीं सिकुड़ने वाला तो नहीं है। यदि कपड़ा सिकुड़ने वाला हो तो ढीली नाप के अनुसार ड्राफ्ट बनाना चाहिए।

(3) जिस व्यक्ति के लिए वस्त्र तैयार किया जा रहा है उसकी पसन्द को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसकी पसन्द ढीली वस्त्र पहनने की है अथवा चुस्त उसी के अनुसार नाप लिया जाये।

ड्राफ्ट बनाना एक कला है। ड्राफ्ट बनाने में वस्त्र की नाप को ड्राफ्ट बनाये जाने वाले कागज के आकार के अनुसार छोटा करना पड़ता है। इसके लिए सेमी. में एक विशिष्ट पैमाना मानकर ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए। तुरपन आदि को भी ड्राफ्ट बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए।

ड्राफ्टिंग की विधि (Method of Drafting)

(1) ड्राफ्टिंग का अभ्यास काले या नीले गर्म कपड़े वाले ड्राफ्टिंग टेबल पर या मेज पर पुराना कम्बल बिछाकर उस पर चॉक से करनी चाहिए। उस आकृति को ब्रुश से मिटाकर दूसरी, तीसरी बार अभ्यास करना चाहिए।

(2) अभ्यास हो जाने पर यही ड्राफ्टिंग पहले छोटे स्केल से छोटे कागज पर करके और सही स्थानों पर काटकर देख लेना चाहिए।

(3) इसके बाद बड़े खाकी कागज पर बड़े नाप के पैटर्न को बनाना चाहिए। सही काट में निपुणता आ जाने पर ही नये कपड़े पर ड्राफ्टिंग करनी चाहिए।

(4) ड्राफ्ट बनाने के लिए फुटे के स्थान पर तिकोने गुनिया की सहायता लेकर बारीक नोक वाली पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए।

(5) ड्राफ्टिंग करते समय सहायक लाइनें हल्की खींचनी चाहिए और मुख्य लाइनें गहरी । यदि कोई लाइन गलत खिंच गई हो तो उसे मिटाइए या काट दीजिए अन्यथा कपड़ा काटते समय भूल हो सकती है, गोलाई बनाते समय गुनिया में बनी गोलाइयों का सहारा लेना चाहिए।

(6) ड्राफ्टिंग के समय चॉक को सीधा चलाना चाहिए, नोक की ओर से नहीं। नोक केवल निशान लगाने के काम लानी चाहिए।

(7) ड्राफ्टिंग सदैव कपड़े को टेबल पर या तख्ते पर या समतल धरती पर बिछाकर करनी चाहिए। काटते समय भी कपड़े को इसी प्रकार बिछा लेना चाहिए।

(8) कमीज, कुर्ते, ब्लाउज आदि की ड्राफ्टिंग के समय गले का भाग बायीं ओर, सामने का भाग दायीं ओर रखना चाहिए और नेकर, पेंट, पाजामा आदि का ड्राफ्ट बनाते समय मोहरी बायीं ओर आसन का भाग दायीं ओर रखना चाहिए। इस प्रकार कटाई में गलती होने की सम्भावना नहीं रहती।

(9) नये कपड़े पर ड्राफ्ट बनाएत समय कपड़े को उल्टी ओर से तह करना चाहिए ताकि निशान, लाइनें सीधी और न दिखाई दें। यदि कपड़े के डिजाइन में सीधा उल्टा भाग है, फूलों का प्रिंट एक दिशा में हैं या धारीदार कपड़े में आढ़ी-टेढ़ी रेखाओं का डिजाइन बनाना है तो पेपर पैटर्न की सहायता से ड्राफ्टिंग और कटाई करनी चाहिए, अन्यथा गलती हो सकती है। फैशन डिजाइनों में तो पेपर पैटर्न बनाकर ही काटना चाहिए ताकि मध्य जोड़ों पर दोनों ओर सिलाई के भाग का सही अनुमान लगाया जा सके। यदि कपड़ा कुछ कम है, तब तो ‘पेपर पैटर्न’ की सहायता से ही ‘ले आउट’ (Lay out) करके हिसाब निकालने में आसानी होगी। अतः ऐसे सभी वस्त्रों में सीधे ड्राफ्टिंग नहीं करनी चाहिए।

(10) नये कपड़े पर ड्राफ्ट करने के पूर्व सिकुड़ने वाले कपड़े को 24 घण्टे तक पानी में भीगा रहने देना चाहिए तत्पश्चात् इस्तरी करके ड्राफ्टिंग करनी चाहिए।

IMPORTANT LINK

- ई-गवर्नेस की अवधारणा | ई-गवर्नेस के चरण | ई-गवर्नेस और ई-गवर्नमेंट में अंतर

- शासन में ईडीआई (EDI) से आप क्या समझते हैं? ईडीआई प्रणाली के लाभ

- ई-बिजनेस मॉडल के प्रकार | Types of E-Business Models in Hindi

- ‘व्यवसाय से व्यवसाय (B2B) ई-कॉमर्स से आप क्या समझते हैं ? What is B2B E-commerce?

- उपभोक्ता से उपभोक्ता का अर्थ, लाभ एंव हानियाँ | Meaning, advantages and disadvantages of consumer to consumer(C2C) in Hindi

- उपभोक्ता से व्यवसाय का अर्थ, विशेषताएँ एंव लाभ | Meaning, Feature and Advantages of consumer-to-business in Hindi

- ऑनलाइन यात्रा और पर्यटन सेवाएँ | Online Travel and Tourism Services in Hindi

- ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग के बीच अंतर | Difference between Online and Offline Trading in Hindi

- ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के लाभ | Benefits Online Stock Trading in Hindi

पटोला बुनाई कहाँ होती है? पटोला की रंग-बिरंगी साड़ी

पटोला बुनाई कहाँ होती है?

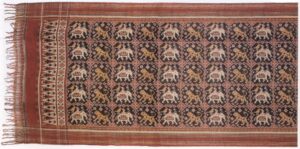

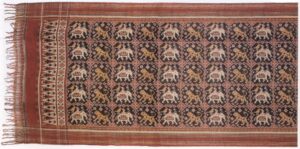

पटोला गुजरात में बनाया जाता है। यह मुम्बई, सूरत और अहमदाबाद में भी बनने लगा है। यह आजकल उड़ीसा में बनी साड़ियाँ पटोला के नमूने के आधार पर बनायी जाती है।

पटोला निर्माण में पूर्व रंग-नमूना योजना के अनुसार धागों को बाँध बाँधकर (Tie and dye process) रँग लिया जाता है। धागों को इस विधि के अनुसार पहले हल्के रंगों में तत्पश्चात् गहरे रंगों में बहुत सावधानीपूर्वक रँगा जाता है। क्योंकि तनिक भी असावधानी हो जाने पर वस्त्र के नमूने में अन्तर आ जाने का भय है।

अलवर में तो कुछ रंगरेज रंगने के काम में इतने निपुण हो गये थे कि एक ही वस्त्र के दोनों ओर दो प्रकार के नमूनों को रंगकर तैयार करते थे। वस्त्र दोनों ओर नमूनेदार बन जाता था।

पटला में प्रायः परम्परागत नमूने, जैसे नर्तकी, हाथी, फूल, टोकरी, डायमण्ड आदि बनाये जाते थे।

पटोला वस्त्र अद्वितीय कलाकृति एवं अनूठे कौशल का उत्कृष्ट नमूना होता था। इसे बुनकर अत्यन्त कठिन मेहनत, अटूट धैर्य एवं लगन बनाते थे। उनकी विलक्षण स्मृति, सृजनात्मक कल्पना और कुशल एवं प्रवीण अँगुलियाँ ही वस्त्र को बुनने में सहायक होती थीं। धागों के क्रम में जरा-सी हेर-फेर हो जाने के कारण पूरे वस्त्र का ही नमूना ही बदल जाता था। कलाकार की सम्पूर्ण मेहनत एवं समय व्यर्थ हो जाता था। अतः पटोला साड़ियाँ बनाने के लिए धागों का क्रम याद रखना अत्यन्त ही अनिर्वाय था।

पटोला वस्त्र में मुख्य रूप से परम्परागत नमूने (Traditional Design) ही बनाये जाते थे, जैसे- नृत्य करती स्त्रियाँ, फूल-पत्तियों, टोकरी, हाथी, घोड़ा, डायमण्ड, पक्षी इत्यादि । नमूने के आधार पर पटोला को भी विभिन्न नामों से अलंकृत किया गया है, जैसे- 1, फुलवारी- फूलों के गुच्छे वाले नमूनों को फुलवारी कहा जाता है। 2. बाघ-कुंजर- हाथी तथा चीता वाले नमूने को ‘बाघ – कुंजर’ की संज्ञा दी गई है। 3. नारी-कुंजर – हाथी एवं नृत्य करती स्त्रियों वाले नमूने को नारी -कुंजर कहा जाता है।

IMPORTANT LINK

- ई-गवर्नेस की अवधारणा | ई-गवर्नेस के चरण | ई-गवर्नेस और ई-गवर्नमेंट में अंतर

- शासन में ईडीआई (EDI) से आप क्या समझते हैं? ईडीआई प्रणाली के लाभ

- ई-बिजनेस मॉडल के प्रकार | Types of E-Business Models in Hindi

- ‘व्यवसाय से व्यवसाय (B2B) ई-कॉमर्स से आप क्या समझते हैं ? What is B2B E-commerce?

- उपभोक्ता से उपभोक्ता का अर्थ, लाभ एंव हानियाँ | Meaning, advantages and disadvantages of consumer to consumer(C2C) in Hindi

- उपभोक्ता से व्यवसाय का अर्थ, विशेषताएँ एंव लाभ | Meaning, Feature and Advantages of consumer-to-business in Hindi

- ऑनलाइन यात्रा और पर्यटन सेवाएँ | Online Travel and Tourism Services in Hindi

- ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग के बीच अंतर | Difference between Online and Offline Trading in Hindi

- ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के लाभ | Benefits Online Stock Trading in Hindi